8ème épisode : A Paris, on chante le Temps des cerises. A Versailles, on attend qu’elles murissent.

Dans ce 8ème épisode, nous assistons aux débuts de la Commune. Guerre de l'information, paralysie institutionnelle, "Ca sent le roussi", comme disait Bismark à Versailles, lors du Siège de Paris.

Thiers – homme-cocktail composé d’un tiers chef d’État, un tiers chef de l’exécutif et un tiers député – regarde la Commune de Paris avec embarras. Il est viscéralement peureux, et les Versaillais ne disposent que d’une faible armée, 45.000 hommes environ. Mais elle est professionnelle et sera de plus en plus nombreuse à mesure que les prisonniers de guerre en Allemagne sont rapatriés. Les ruraux sont pour marcher sur Paris sans délai. Lui, non. Car il ne peut guère compter sur les armées stationnées en Province. Beaucoup de chefs militaires refusent de se dégarnir, et peu de volontaires répondent aux appels de Versailles[1].

Le lent rapatriement des troupes françaises retenues en Allemagne explique la politique, tout au moins en apparence, de ménagement et de patience de Thiers, tant que les forces armées versaillaises ne seront pas reconstituées et constituées d’hommes sûrs. A mesure que ces rapatriements se font, ménagement et patience diminuent… Thiers se retrouve dans une situation attentiste similaire à celle de Bismarck, qui dû attendre de septembre à décembre 1870 avant de bombarder Paris assiégé.

Ce qui lui laisse le temps d’organiser cette armée à reconstruire et à la tête de laquelle est nommé Mac-Mahon, le fidèle bras droit de Napoléon III à Sedan, celui qui eut ce talent de ne pas passer pour un traitre et de faire endosser ce titre à Bazaine. Pourquoi Mac-Mahon ? Il y avait peu de généraux « populaires » à l’époque. Parmi eux, Bourbaki, mais il soignait en Suisse sa dépression post-suicide raté, et Denfert-Rochereau, le héros de Belfort, n’était que colonel, alors que ses hauts faits auraient dû le faire nommer général…

La Commune dispose de la supériorité numérique – mais le maniement des armes n’est pas le fort des Gardes nationaux, et d’ailleurs beaucoup, Vallès par exemple, répètent à qui veut l’entendre qu’ils ne veulent pas s’en servir. L’indiscipline d’une partie des régiments de la Garde nationale est notoire – la presse de droite en fait ses choux gras en les qualifiants d’ivrognes, d’oisifs et de débauchés ; une autre partie, dépendant des arrondissements de l’Ouest parisien (sur la route de Versailles…), n’a pas vraiment la fibre communarde. Les généraux de cette Garde nationale bien difficile à diriger se sont d’ailleurs succédé à un rythme soutenu depuis le siège de Paris, et il a fallu chercher parmi les émigrés polonais un chef respecté pour mettre un peu d’ordre : Dombrowski. Ses faits d’armes ? Il fut un des principaux meneurs de la Révolution polonaise de 1863 avec des revendications d’une autre nature que celle de nos communards parisiens : abolition du servage, réforme agraire, lutte armée. Ce qui lui valut une condamnation à 15 ans de bagne, où il n’alla jamais, parvenant in extremis à prendre un train pour la France, avant d’être expédié pour la Sibérie. Où il fut d’abord partisan du coup d’État de septembre 1870 (c’est à dire du Gouvernement de défense nationale) avant de changer de camps. Thiers le craignait, car c’était un fin stratège, et les milliers de francs que Versailles lui fit miroiter ne suffirent pas à lui faire changer de camp : il sera commandant de la Garde nationale jusqu’à la mort – laquelle la frappa sur une barricade de la rue Myrha, le 23 mai.

En ces premiers jours de la Commune constituée, l’ordre du jour est à la conquête des libertés locales, à Paris, mais aussi en France. Jamais en France la loi n’a satisfait ni pour Paris, ni pour les villes ni pour les villages, les besoins d’indépendance, de libre administration qui sont une condition absolue de vie régulière, de stabilité et de progrès républicain, écrit Henri Rochefort dans Le Mot d’ordre du 3 avril. Car tel est bien là l’objet premier de la Commune : la décentralisation du pouvoir. A Versailles, c’est aussi le sujet de la décentralisation qui occupe, au même moment, les débats de l’Assemblée nationale. Deux nouvelles lois y sont en discussion, qui opèrent un mouvement de décentralisation en donnant aux municipalités et aux départements plus d’autonomie, plus de légitimité politique, mais aussi plus de pouvoirs aux préfets, application de la maxime d’Odilon Barrot : "c'est toujours le même marteau qui frappe ; seulement on a raccourci le manche" (1852).

Rien de quoi séduire les Communards, qui, sans tarder, créent dix Commissions pour diriger Paris. Ce sont autant de Directions municipales qui, outrepassant leurs droits (tout comme les Maires pendant le siège de Paris) se transformeront en ministères en concurrence directe avec le gouvernement de Thiers. La fonction de maire est abolie : comme tout pouvoir unipersonnel, c’est une porte ouverte aux privilèges et au favoritisme (…) et engendre la dissolution par le mirage de l’autorité[2]. Les commissions seront animées par un Conseil de la Commune de 92 membres d’horizons politiques très divers (proudhoniens, blanquistes, indépendants et même des jacobins nostalgiques de 1793, par nature opposés à la décentralisation). Au début, les délibérations auront lieu à huis clos. Sous la pression de Rochefort, en particulier, un résumé des débats fera l’objet d’une publication au J.O. A leur lecture, on comprend pourquoi la confidentialité était souhaitée. Divisions, palabres, incapacité à prendre des décisions, tel fut le sort de ce Conseil de la Commune,

Dans les guerres de clan qui s’annoncent, et qui se traduiront par de nombreuses démissions au sein du Conseil (au point de rendre nécessaires de nouvelles élections le 25 avril) les Internationalistes (les seuls vrais révolutionnaires, comme diraient Marx et Engels) sont très minoritaires. Les noms des hommes-clé de ce Conseil sont aujourd’hui pour la plupart oubliés, et aucun n’a la carrure d’un Robespierre, d’un Danton ou d’un Desmoulins : Pyat, Varlin, Delescluzes, Eudes, Tirard… bien peu se souviennent aujourd’hui de ces noms.

Outre la réorganisation des instances parisiennes, le Conseil de la Commune prend des décisions dans de toutes sortes de domaines (et dans le plus grand désordre), car Paris affranchi, Paris autonome n’en doit pas moins rester le centre du mouvement économique et industriel, le siège de la Banque, des chemins de fer, des grandes institutions nationales. (…) La Commune aurait ainsi le droit d’agir en face d’un pouvoir central qui, réduit à sa fonction ne serait plus que le gardien et le défenseur des intérêts généraux.[3]

Et c’est au bout d’une semaine à peine que l’ambiguïté du mouvement parisien éclate au grand jour. Les Communards exigeaient une décentralisation des pouvoirs, mais repoussaient toute idée d’empiètement sur les attributions législatives et constitutives. Aujourd’hui, ils jettent le masque ; les droits municipaux de Paris n’ont été que le prétexte, ils en donnent quelques preuves dans leur Officiel ; en quelques traits de plume ; ils résolvent d’une façon inique, révoltante, les questions les plus graves ; ils légifèrent les finances, l’administration, l’armée dénonce Francisque Sarcay dans Le Gaulois du 1er avril.

Sur quoi la Commune commence-t-elle par légiférer, en rejetant l’autorité de l’Assemblée de Versailles ? L’abolition de la conscription, les reports des échéances des effets de commerce, l’interdiction des jeux de hasards qui conduisent à tous les vices, et même au crime, l’interdiction des ventes des biens déposés au Mont de Piété, l’interdiction du travail de nuit des boulangers – il y avait pourtant peu de boulangers au sein du Conseil de la Commune, bien moins que de cordonniers, par exemple. Les patrons boulangers s’employèrent à ce que ce droit ne soit pas appliqué, comme bien d’autres décisions de nature économique, avec l’appui d’internationalistes opposés à ce que les autorités publiques s’immiscent dans les relations entre patrons et ouvriers.

Un décret du 3 avril prononce la séparation de l’Église et de l’État, la confiscation des biens des congrégations, et la suppression du budget du culte. Ce décret, qui n’avait franchement rien à voir avec l’objet de la Commune, était inapplicable dans son principe fondamental et fut appliqué pour son volet confiscatoire et, une proclamation de laïcité de l’enseignement (gratuit).

En ce qui concerne le paiement des loyers, de loin la préoccupation principale des nombreux communards, avec le report des échéances des effets de commerce, la mesure est finalement bien timide, sous la pression des propriétaires petits et grands : le projet de loi prévoit que dans chaque arrondissement, une commission est nommée pour régler les différends entre propriétaires et locataires, qui pourra prononcer un échéancier de paiement sur deux ans, et les réductions de loyer ne pourront excéder un quart du loyer : il faut être sage, lit-on dans Le Cri du Peuple[4], et ne pas spolier les propriétaires. Le texte final sera différent, mais sa genèse n’est pas sans signification. C’est du vieux neuf que tout se bric à brac de lois autoritaires qui brisent les contrats, s’exclame Francisque Sarcay[5].

Avec le recul, on peut dire que l’ensemble des mesures par les instances de la Commune en mars/avril 1871 est en effet une espèce de bric à brac édifiant. Il est aussi question du paiement de l’indemnité de guerre aux Allemands, et de l’échéance du 1er avril : que ce gouvernement (…) songe à ne point exécuter les engagements lors de l’échéance, pour se venger de Paris, ce serait une de ces lâchetés, une de ces trahisons et de ces infamies dont les souvenirs de 1815 et les évènements de 1870 ne fournissent pas d’exemple[6]. La Commune, alliée des Allemands… sans se rendre compte que plus les paiements seront ponctuels, plus nombreuses seront les troupes françaises à être libérées pour rejoindre Versailles.

On exulte à Paris, car le drapeau rouge qui flotte sur l’Hôtel de Ville fait des petits en Province. La France est, depuis le 18 mars, en pleine fournaise révolutionnaire, claironne Le Cri du Peuple (2 avril). C’est aller un peu vite en affaire ! Les deux villes où le mouvement est le plus décidé sont Marseille (qui a à son actif la formation de la Ligue du Sud) et Lyon, tout au moins le quartier de la Guillotière, et celui de la Croix-Rousse où on se souvient encore de la terrible répression des canuts en 1834, quand Thiers, alors ministre de l’Intérieur, donna l’ordre au préfet de Lyon de ne reculer devant aucun moyen de destruction.[7] A Toulouse, Bordeaux, Rouen, Lille, Roanne, Saint-Etienne, Le Creusot – la liste est longue – les mouvements d’allégeance à la Commune de Paris se multiplient, mais bien souvent, comme à Paris, ce sont des envolées lyriques sans programme autre que la sauvegarde de la République. Les préfets locaux n’hésitent pas à employer les grands moyens, si bien que la commune de Marseille sera réprimée le 4 avril, et celle de Lyon, le 30 de ce mois. Il faut avoir une vision très « romantique » du mouvement ouvrier pour prétendre, aujourd’hui, que la Commune a eu des effets d’entrainement en province. Si le souffle révolutionnaire put s’y faire sentir, il ne mena pas loin.

En matière militaire, les généraux Versaillais ne pensent qu’à en finir avec ces coquins de Parisiens[8]mais ça commence piano piano. Les premières échauffourées ont lieu du 3 au 5 avril. Des régiments de la garde nationale décident marcher sur Versailles. Ils ne parviendront pas à franchir la Seine. Non sans pertes. A la porte de Vaugirard, une véritable nuée de femmes et d’enfants qui, chaque fois que la porte s’ouvre pour laisser passer une charretée de cadavres, se précipitent, affolées, pour voir si parmi les morts il n’y aurait pas un père, un frère ou un mari.[9]La foule se venge en détruisant l’hôtel particulier de Thiers, place Saint-Georges (qui n’était pas même le sien, mais celui de sa belle-mère) : la belle affaire !

Rochefort dresse un bilan sévère de ces premières journées d’affrontement : Tous ces désastres ont leur origine dans l’incroyable légèreté qui a présidé aux opérations militaires. La garde nationale, bien fortifiée dans Paris, attendait l’arme au pied une attaque qui ne venait pas ; où était la nécessité de faire marcher sur Versailles ? D’où sort ce plan bizarre qui consiste à faire passer trente mille hommes sous le feu plongeant du Mont-Valérien ? (…) Cette tactique, non seulement funeste, mais folle, qui l’a ordonnée ?de quel cerveau en délire s’est-elle échappée toute fumante ?[10]

Bien que les deux parties crient à la victoire par journaux interposés, les Versaillais ne franchiront pas la Seine et les troupes communardes, mal formées, mal organisées, comptèrent de nombreuses victimes, dont un de leur chef de file, Flourens. C’est alors, le 9 avril, que Dombrowski est appelé à la rescousse[11]– il est nommé Commandant de la place de Paris – car voilà une autre décision bien dérisoire de la Commune : le titre de général est supprimé.

Les échauffourées seront désormais quasi quotidiennes, jusqu’à l’assaut final du 21 mai, et permettront aux Versaillais de détruire méthodiquement les remparts et les forts de l’Ouest et du Sud parisiens et de mener une guerre d’usure, faite pour démoraliser les Parisiens, qui se double d’une guerre de l’information.Versailles désorganise les services publics, et isole Paris en paralysant le service postal. Paris est de nouveau assiégée par Versailles, et par des Français, cette fois-ci ! On se bat à coup de rumeurs, de fausses nouvelles, de détournement de pigeons voyageurs ou de ballons postaux, d’infiltrations (vraies ou fausses) d’espions Versaillais dans Paris, de batailles d’affichettes dans les rues : les blanches pour Versailles, et pour la Commune, celles de couleur, interdites. La liberté d’expression, ce sera sans la Commune. Les Versaillais censurent la presse de gauche, la Commune fait de même vis à vis de la presse conservatrice. La presse de gauche s’enrichit de nouveaux titres à Paris, et idem pour la presse de droite à Versailles. Mais tous colportent les plus incroyables fakes news et doivent être lus en interprétant leurs silences. Néanmoins la presse Versaillaise surpasse la presse parisienne dans la mauvaise foi, jusqu’à se ridiculiser elle-même. Ainsi ces propos sur les « orgies » communardes. S’il paraît établi qu’une certaine libération sexuelle eut court pendant ces quelques semaines de la Commune, s’en émouvoir à ce point dans les termes les plus abjects, c’était oublier le libertinage auquel se livraient les ancêtres des plumitifs de droite dans le dernier quart du 18ème siècle : ce qui était alors un art de vivre aristocratique devenait soudain une abomination ouvrière.

Autre fait marquant de la vie au jour le jour : on ne travaille pas, on vit de l’épargne. Paris est sous le bon plaisir de Versailles.[12] La patience a des limites, surtout celle des petits bourgeois pressés de reprendre les affaires et de voir un peu plus d’animation à la Bourse (qui est restée ouverte). Alors, ce mois d’avril sera occupé par des tentatives de négociations entre Paris et Versailles, à l’initiative des Parisiens, sincères du côté parisien, mais pas du tout du côté versaillais. A nouveau, le parallèle est frappant : Thiers se retrouve dans la même situation que Bismarck durant l’automne 1870 : avec qui négocier ? Il n’a pas vraiment d’interlocuteur. Ceux qui auraient pu jouer ce rôle se sont mis en marge de la Commune (Rochefort, futur partisan de la droite boulangiste), sont emprisonnés (Blanqui) ou sont morts au combat (Flourens). Thiers essaie de corrompre quelques dirigeants de la Commune, dont Dombrowski ; de promettre quelque beau poste en province à quelques autres… Rien n’y fait. Thiers, enfin, exige que les Communards désarment avant de négocier, mais du coté des Parisiens, comment négocier une fois avoir désarmé ? Des Anglais se proposent comme médiateurs… Les francs-maçons demandent solennellement à Thiers d’accepter les libertés municipales demandées par la Commune : rien n’aboutit. Les Parisiens marchandent l’archevêque de Paris, Darbois, retenu en otage depuis le 5 avril, contre Blanqui. Faut-il être naïf au point de penser que Thiers puisse accepter de libérer celui qui pourrait donner à La Commune un élan véritable…

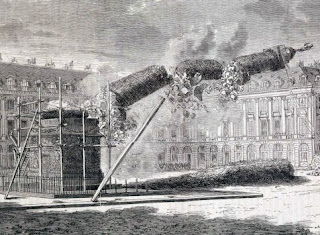

Courbet, qui pourtant fit sa fortune sous le Second Empire, appelle les artistes à contribuer à reconstituer l’état moral de Paris et au rétablissement des arts qui firent sa fortune. Quel souffle ! Il est donc de toute urgence de rouvrir les musées et de songer sérieusement à une exposition prochaine[13]. C’est tout ? De ce programme, seule résistera au temps la destruction de la colonne Vendôme (en raison de sa nature napoléonienne), qu’il demandait depuis septembre.

Le 11 avril, est constituée l’Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. Il y a de quoi : les communards n’ont rien fait pour elles : le droit de vote des femmes, l’égalité hommes/femmes ne sont plus au programme ; aucune femme dans les instances dirigeantes de la Commune. Ce mouvement, aujourd’hui reconnu comme une étape clé de la Commune, fut à l’époque laissé de côté. Communards ou pas, les « chefs » ne comptent pas remettre en cause l’organisation patriarcale de la société française.

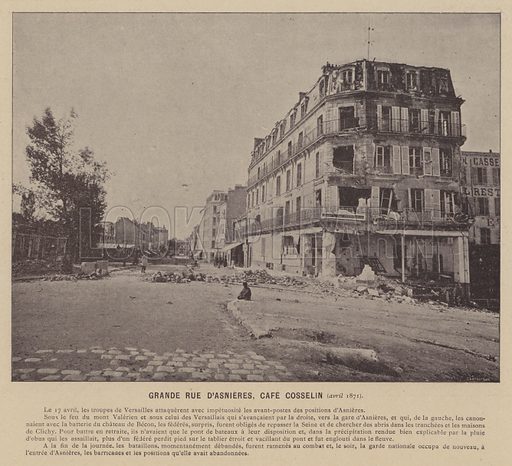

Très vite, la Commune s’embourbe dans les discussions sans fin. Les gardes nationaux veulent s’en affranchir et entre les deux institutions, un climat de rivalité et de méfiance réciproque s’installe. Paris se couvre de barricades, on se réunit dans des Clubs à longueur de journées : on y cause, les joutes oratoires sont toujours polies, lit-on dans la presse de gauche, comme une excuse. Pendant ce temps-là, les troupes versaillaises se renforcent et encerclent Paris. A la fin du mois d’avril, Neuilly aura été évacué – c’est désormais un champ de ruines, Asnières et Meudon auront été dévastés par les incendies, les remparts et forts d’Issy et de Vanves seront eux aussi en ruines. Ainsi, les voies se dégagent pour préparer l’entrée des Versaillais dans Paris.

Fin avril, le bilan de la Commune est bien maigre. Alors une minorité pense que pour s’en sortir, il faut modifier encore la gouvernance de la Commune et n’impose pas moins que la création d’un Comité de Salut Public pourtant de sinistre mémoire ! Le nom à donner à ce nouvel organe est certes l’objet, à nouveau, de palabres, mais sa mission, beaucoup moins. Composé de cinq membres, il a les pouvoirs les plus étendus sur les Commissions (27 avril). Une dictature collégiale est née dans le droit fil du régime de la Terreur de 1793.

A Paris, on chante le Temps des cerises. A Versailles, on attend qu’elles murissent.

[1]Le Cri du peuple du 1er avril.

[2] Le Cri du peuple du 2avril.

[3] H. Rochefort, dans Le Mot d’ordre du 3 avril.

[4]Le Cri du peuple du 31 mars et du 3 avril.

[5]Le Gaulois, 1eravril.

[6]Le Cri du peuple du 31 mars.

[7]H. Guillemin, La Commune de Paris, Radio Télévision Suisse.

[8] H. Rochefort, Le Mot d’ordre du 4 avril.

[9]H. Rochefort, Le Mot d’ordre du 6 avril.

[10]H. Rochefort, Le Mot d’ordre du 7 avril.

[11]Journal officiel du 9 avril.

[12]Journal officiel du 8 avril.

[13]Journal officiel du 7 avril.

Commentaires

Enregistrer un commentaire