9ème épisode : “La Commune me semble perdre trop de temps avec des bagatelles et des querelles personnelles.”

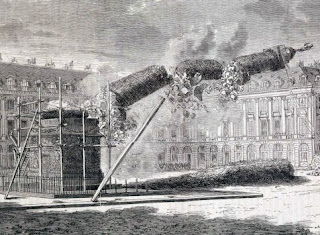

Une des principales préoccupations des Communards en avril/mai : la destruction de la Colonne Vendôme.

Nous avons fini l’épisode précédent avec une situation de guerre civile dans laquelle :

- les Versaillais - l’Assemblée rurale et le gouvernement quasi-dictatorial de Thiers - se montrent unis dans la volonté d’écraser la Commune. Thiers a pour mission de mettre fin au mouvement prolétaire, et pour longtemps. Il sait que les ruraux envisagent de se débarrasser de lui une fois accompli le nettoyage de Belleville et de Montmartre. Dans ces conditions, sa politique est de retarder le plus possible l’assaut : «Prolonger la lutte est donc pour l’infortuné vieillard le seul moyen de retarder son agonie dictatoriale.[1]Il mène ainsi une guerre d’usure, consistant à détruire les forts et fortification de Paris à l’Ouest et au Sud de Paris pour permettre l’entrée des forces régulières qui, au fil du temps et des versements de l’indemnité de guerre due aux Allemands, augmentent en nombre et volonté d’en finir avec ces Parisiens qui perpétuent l’état d’urgence

- les Communards, mélange improbable de petits bourgeois, de jacobins nostalgiques de 1793, de socialistes idéalistes et d’internationalistes pur beurre, se disputent entre eux plutôt que d’agir, et se battent avec des troupes que personne n’arrive à organiser ni à discipliner.

Entre les deux, Rochefort se demande qui sont les plus stupides, tout en gardant espoir : La Commune a déjà commis plusieurs fautes graves, et il est malheureusement probable qu’elle en commettra encore ; mais l’imbécillité de ses adversaires semble prendre à tâche de les effacer toutes[2].

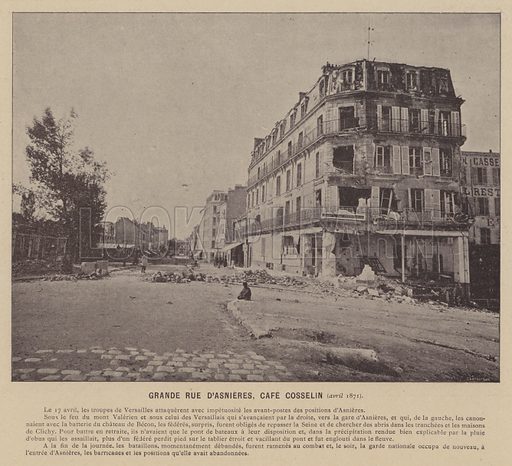

Dans ces derniers jours qui précèdent la Semaine Sanglante, ces adversaires peu reluisants se battent sur le champ de bataille, mais aussi sur celui de terrain l’information – ou plutôt de la désinformation. Les journaux sont censurés et ceux qui ne le sont pas sont transformés en support de propagande. Et pas que les journaux. Les photo-reporters s’y mettent aussi. Le plus célèbre, Eugène Appert, avait inventé dans les années 1850 le photomontage. A l’occasion de la Commune, il inventera le photomontage politique et sera assez habile pour satisfaire aussi bien les Républicains que les Bonapartistes, en fonction des forces dominantes du moment. Il est l’auteur de la plupart des photographies prises pendant la Commune.

Le 9 mai 1871 marque un tournant. Ce jour-là, les Versaillais ont franchi la Seine et atteignent Boulogne. Ils se dirigent en direction de Vanves et occupent le fort d’Issy. L’annonce que le drapeau tricolore flotte sur le fort d’Issy fait l’effet d’une bombe dans Paris. D’abord, on n’y croit pas, c’est de la propagande ! Mais quand la nouvelle est confirmée, les politiques crient à la trahison : les combattants parisiens répondent que le fort était déjà une ruine, il n’y avait rien d’autre çà faire que de l’abandonner ! Rossel, le délégué à la guerre depuis le 30 avril, démissionne ce même jour en déclarant : Citoyens, membres de la Commune, je me sens incapable de porter plus longtemps la responsabilité d’un commandement où tout le monde délibère et où personne n’obéit. Lorsqu’il a fallu organiser l’artillerie, le comité central d’artillerie a délibéré et n’a rien prescrit (…). La Commune a délibéré et n’a rien résolu (…) la nullité du comité d’artillerie empêchait l’organisation de l’artillerie ; les incertitudes du Comité Central de la Fédération arrêtent l’administration ; les préoccupations mesquines des chefs de légions paralysent la mobilisation des troupes[3] : la zizanie règne entre les instances dirigeantes de la commune et les forces armées. Rossel est renvoyé devant une cour martiale. Le Comité de Salut Public, contesté de toutes parts, fait le fier et déclare : Que tous les bras soient prêts à frapper impitoyablement les traitres. Que toutes les forces vives de la Révolution se groupent pour l’effort suprême, et alors, seulement, le triomphe est assuré.[4]

Pendant ce temps-là, Versailles avance dans ses projets et signe, le 10 mai, le traité de paix avec l’Allemagne. Sur le plan diplomatique, la paix permet à Versailles de se concentrer sur la répression de la Commune. Sur le plan militaire, c’est l’assurance d’accélérer le rapatriement vers la capitale des troupes françaises retenues à Sedan et à Metz : Thiers promet de rendre Paris en huit jours, s’alarme Pierre Denis (socialiste tendance vallèsienne) dans Le Cri du Peuple (15 mai). Il tiendra parole à six jours près. Et Pierre Denis de continuer : Le salut public est maintenant dans la défense de la ville (…) Il est dans l’active construction de formidables ouvrages intérieurs. Il est dans le soin qu’on mettra à bien disposer les combattants, à leur épargner toute fatigue et toute perte inutile. Ces combats, sans se fatiguer, la Commune les perdra dans le cours de cette Semaine Sanglante, qui débuta le 21 mai pour s’achever le 28.

Le 21 mai, les Versaillais entrent dans Paris par les portes d’Auteuil et de Versailles, et le Point-du-jour. Les forts ne sont plus gardés que par quelques fédérés, et les Versaillais sont accueillis avec des cris de joie par les Parisiens anti-communards – les résistants de l’époque. Leur progression, les jours suivants, est lente, comme pour attiser plus encore la panique qui règne à Paris – et surtout, pour Thiers, il s’agit de conforter sa place. Des barricades se montent en désordre, des appels à la conciliation placardés dans la ville… La butte Montmartre tombe dès le 23. Les Communards commencent à incendier des bâtiments symboliques comme l’Hôtel de Ville, pourtant le siège de la Commune, la Préfecture de Police, le Palais de Justice. Et c’est un fait aussi symbolique, autant que significatif, que le premier bâtiment (ré)occupé par les Versaillais est la Banque de France, cette Banque que le Communards ont respectée, et qu’il aurait suffit, pourtant, d’occuper, tout comme la Bourse, pour faire flancher les Versaillais. Le 26 mai, les Versaillais maitrisent le faubourg Saint Antoine. Le 27 mai, a lieu le célèbre affrontement, à l’arme blanche au milieu des tombes du Père Lachaise : 147 communards sont fusillés au mur qui deviendra celui des Fédérés. Le 28 mai, Belleville tombe, enfin.

Combien sont-ils/elles morts pendant cette Semaine Sanglante ? Les chiffres varient entre 4.000 et 20.000. Le nombre de prisonniers, lui non plus, n’est pas connu avec précision, une vingtaine de milliers – sans doute, dont la plupart furent transférés à Brest, Cherbourg et autres ports de l’Ouest, tous points d’embarquement pour le bagne.

* *

La Commune me semble perdre trop de temps avec des bagatelles et des querelles personnelles. On voit qu’il y a encore d’autres influences que celles des ouvriers. Mettons ces mots au passé. Ils sonnent comme le Tombeau de l’Insurrection parisienne : La Commune a perdu trop de temps avec des bagatelles et des querelles personnelles. On voit qu’il y eût encore d’autres influences que celles des ouvriers.Ils sont de Karl Marx, le 13 mai.

Mouvement sans chef, animés par des acteurs chaque jour plus déchirés entre eux par des querelles d’ego ; divisés en multiples factions, des légalistes pacifistes aux combattants, mais sans se fatiguer; mouvement qui se perd en décisions d’organisations à remettre sans cesse sur le métier ; beaucoup de palabres et peu d’actions. Et quelles actions ? Marquées pour la plupart par des préoccupations petites bourgeoises, qui accouchent de règles sur les effets de commerce, le paiement des loyers, le démantèlement du Mont-de-Piété, sans jamais remettre en cause. Il fallait toucher au portefeuille des Versaillais – la Banque de France et la Bourse. Les Communards, là encore trop divisés, trop petits-bourgeois, trop respectueux des Institutions, ne l’ont pas fait.

Sur le plan social, le bilan est maigre. Une partie influente des Communards, faite de petits patrons et d’anarchistes, pense, pour des raisons opposées, que les pouvoirs publics n’ont pas à interférer dans les relations entre patrons et ouvriers. Certes, mais les femmes ? On vote, à bras levé, le droit à la séparation, et celui à une pension alimentaire. Mais les bases du patriarcat restent solides : à aucun moment, il n’est question du droit de vote pour les femmes.

Sur le plan politique, le socialisme est écarté pour un demi-siècle. A l’issue de la Commune, tous ceux qui prirent part au mouvement, à des postes officiels ou non, furent condamnés à mort ou envoyés au bagne de Nouvelle-Calédonie, créé à cette occasion. Par une méconnaissance cocasse de la géographie, les moins dangereux furent incarcérés à l’Ile des Pins, d’où il était impossible de s’évader, et le plus dangereux, sur la presqu’ile Ducos (au lieu de l’île Ducos) d’où Rochefort put s’échapper à pied…

Beaucoup de mesures votées lors de la Communes, étaient hardies, en avance sur le temps politique : la séparation de l’Église et de l’État, par exemple. En vain, car non appliquée. Elles seront votées bien des années par la IIIème République.

Mouvement désorganisé, goût pour les causeries interminables, rivalité d’hommes dont aucun n’avait l’autorité suffisante pour s’imposer, incapacité à agir : la Commune est morte de ces tares congénitales. Triste bilan pour un mouvement révolutionnaire et Parisien qui voulait imposer la République en France, et qu'une France conservatrice instaurera sans elle.

Elle n’en reste pas moins la marque d’un élan de générosité, hélas enfoui sous le manteau des graves erreurs dont parlait Henri Rochefort.

Commentaires

Enregistrer un commentaire