7ème épisode : "Thiers éclata en sanglots et fut sur le point de s’évanouir". Il y avait de quoi....

Bismarck n’avait laissé que deux semaines pour l’élection d’une Assemblée législative – devant siéger, autre symbole, au Grand Théâtre de Bordeaux. S’il y eut des débats à Paris animés par les radicaux, il n’y eut pas de campagne politique en Province. Le temps manquait et les notables n’en avaient d’ailleurs pas besoin, le « peuple » votant sur les instructions des maires et des curés. Pour ces élections, pas de programmes à débattre, mais une question de nature référendaire : Êtes-vous pour la guerre ou pour l’armistice ?

Les élections eurent lieu le 8 février et donnèrent une majorité réactionnaire et bête[1] : monarchistes légitimistes et orléanistes: 396 ; bonapartistes : 20 ; républicains et libéraux : 222. La France qui, lors du plébiscite du 8 mai 1870, soit pile dix mois auparavant, avait massivement soutenu Napoléon III et les bonapartistes (80%), s’en détournait désormais, divisée géographiquement entre un Paris républicain et une province réactionnaire, et politiquement entre une majorité pacifiste et une minorité résistante. Et face à un parti républicain trop divisé, la réaction plus unie aura toujours la force[2]. Bien que divisée elle-même, la réaction trouvait dans son opposition aux Républicains de quoi s’unir.

A Paris, Louis Blanc arrive en tête : c’est un vieux socialiste que l’on croyait oublié, dépassé en popularité par les Blanquistes et les Proudhoniens. Discret depuis le début des évènements, Blanc ne prendra pas part active à La Commune (sans pour autant la condamner). On peut y voir un premier signe que la révolution annoncée ne sera pas si virulente que cela… ce que confirme le peloton qui suit, composé, dans l’ordre, de Victor Hugo, Léon Gambetta et Guiseppe Garibaldi, puis, en septième position, Rochefort.

Mais le grand vainqueur du scrutin, c’est Thiers, qui, n’étant pas à un arrangement près, a parcouru la France pendant les journées de campagne électorales pour regalvaniser les troupes légitimistes (Marx). Il fut élu dans 26 départements[3], avec plus de 2 millions de voix, de loin le meilleur score au niveau national – pour lui, ces élections sous forme de referendum furent un plébiscite. Il choisira de représenter Paris, où il n’était qu’en 20ème position, avec 103.000 voix, loin des 216.000 voix de Louis Blanc.[4]

Ainsi, l’Assemblée législative de Bordeaux allait être une Assemblée de ruraux… qui nomme le 17 février Thiers chef de l’exécutif de la République française[5], à défaut d’en être le président, en attendant qu’il soit statué sur les institutions de la France. Il exercera ses pouvoirs sous le contrôle de l’Assemblée nationale, dont il reste cependant membre et qu’il contrôle lui-même, fort de l’imposante majorité des ruraux qui l’a porté à la tête du pouvoir exécutif !

Décidément, la IIIème République est née dans des conditions bien peu démocratiques : pas d’élections en septembre 70, mais plutôt un coup d’État ; des élections à la va vite, sous forme de referendum, en février 71… Au placard, Montesquieu et son principe de séparation des pouvoirs ! Voilà Thiers chef d’État, chef du gouvernement, et chef de facto de la majorité parlementaire. Le salut de la France est donc entre les mains de M. Thiers, sans discussion, sans conseil, sans contrôle[6]. Adolphe le petit, dit aussi Foutriquet, sera d’ailleurs, désormais, appelé Rural Premier.

Il lui fallait bien tout cela pour mener à bien les deux tâches dont, en septembre 1870, il escomptait s’être déchargé sur les quatre Jules (en fuyant faire son tour d’Europe) et dont, à leur tour et selon le principe de la patate chaude, les Ruraux se déchargent sur lui : négocier la paix et désarmer Paris. Car les ruraux, en portant Thiers au pouvoir, pensaient s’en débarrasser une fois le sale boulot accompli : ce sera l’histoire de l’arroseur arrosé.

Négocier la paix avec comme interlocuteur, Bismarck, tout d’abord. Les discussions dureront cinq jours, du 20 au 25 février. Quelles sont les forces en présence ? On pourrait croire Thiers d’un côté, et Bismarck de l’autre. La réalité fut plus complexe, car Bismarck doit tenir compte :

- de son chef d’état-Major, Molkte, avec qui les relations sont exécrables. Moltke tenait systématiquement le Chancelier en dehors de toute communication relative aux choses de la guerre. Bismarck faisait une guerre politique alors que Moltke faisait une guerre de revanche contre Louis XIV et Napoléon 1er. [7]

- de Guillaume 1er, qui rêve d’une entrée triomphale dans Paris, et pour le reste s’en remet à ses amis de l’Alliance des Neutres (Angleterre, Russie, Autriche, Italie), qui depuis le mois d’octobre pressent l’Allemagne et la France de mettre fin à la guerre, tout en veillant à ce fameux équilibre européen. Ils souhaitent, à ce titre que l’Allemagne se montre moins gourmande – et que l’Alsace, ou tout au moins une partie de la région, reste française.

Du côté français, le principal gêneur est Gambetta, mais Favre entend ses rugissements sans trop les écouter – d’aucuns diront qu’il écoutait plus Bismarck que ses collègues.

Passons en revue les points de négociation un par un.

Strasbourg ? Pas de discussion possible, elle sera allemande. Mais en Alsace, se pose la question de Belfort, alors partie de cette région, mais à forte dominante francophone – une enclave qui fera d’elle, plus tard, un territoire à part, intégré à la Franche-Comté. Belfort avait soutenu vaillamment un siège de 103 jours sous le commandement de Denfert-Rochereau, et, pourtant, a reçu le 13 février l’ordre de consentir à la reddition de la place, autrement dit de capituler… Et pour Bismarck, Belfort n’a jamais été allemand… Je ne tiens pas tant que ça à avoir une quantité de Français chez nous. Sur ce point, il est d’accord avec les Neutres, naturellement, mais aussi avec Moltke.

Metz ? Avec le soutien du Komprintz Frédéric III (fils de Guillaume et futur empereur), Bismarck serait prêt à laisser Metz si la France voulait nous donner un milliard de plus (…) mais les militaires ne voudront jamais entendre parler de l’abandon de Metz, et peut-être ont-ils raison.[8] Les Neutres, en conférence au même moment à Londres, ne sont pas pour abandonner Metz et la Lorraine – c’est déjà beaucoup de laisser l’Alsace aux Allemands. Mais Moltke y tient absolument : ce serait donner un avantage de 100.000 hommes aux Français dans la prochaine guerre[9]. Bismarck exige donc Metz et la Lorraine. A ces mots, Thiers bondit et s’écria : « Mais c’est une indignité ». Alors Bismarck fit monter les enchères en demandant aussi Belfort. Le mouvement est purement tactique : même Moltke n’y tient pas, exiger Belfort, c’était sécuriser Metz afin de satisfaire les militaires, quitte à l’abandonner quand il sera acquis que Metz passera sous souveraineté allemande, comme exigé par Moltke, contre l’avis des Neutres. Ce sera là l’une des deux erreurs des négociateurs français qui leur seront vivement reprochées : d’avoir lâché Metz et la Lorraine, alors qu’en s’appuyant sur les Neutres, il aurait pu en aller autrement.

Les dommages de guerre ? Bismarck a besoin de cet argent mais pour Thiers, c’est de l’argent perdu pour toujours. Au cours de cette négociation, il s’attacha surtout à faire diminuer l’indemnité de guerre (…) C’est peu de chose de céder des territoires, parce qu’on peut toujours les reprendre. Ce qui est grave, bien plus grave, c’est de donner de l’argent, car l’argent sorti d’un pays n’y revient jamais[10] . Thiers part à 1,5 milliards de francs. Bismarck attaque, lui, à 8. Ils finiront à 5, comme dans les souks de Marrakech. La Patrie n’avait pas assez craché de sang, on va lui faire cracher de l’or, lit-on dans Le Cri du peuple[11].

Le désarmement des armées françaises ? Thiers s’y résout, sauf à Paris. Bismarck finit par accepter en avertissant Thiers et Favre que c’est là une grave erreur. Peut-être, oui, Bismarck avait-il raison, avoue Favre un an après les événements de la Commune : Peut-être, je l’avoue, la prise de position militaire de Paris par les bataillons allemands auraient-elle empêché la sédition et les crimes de la commune[12].

Officiellement, face à la dureté de Bismarck, Maxime du Camp révèle que Thiers éclata en sanglots et fut sur le point de s’évanouir[13]et que Bismarck le consola par quelques flatteries, et par quelques assurances, qui lui convenaient bien, à propos des caprices de Guillaume : l’entrée de l’Empereur d’Allemagne et ses troupes dans Paris ? Elle aura lieu, mais dans une version réduite, pour satisfaire l’Empereur, et non Thiers, car Bismarck ne tient aucunement à avoir du sang sur les mains - celui des Bellevillois.

La cession de la Lorraine provoqua des hurlements à droite comme à gauche. Aux députés lorrains qui appelaient à la raison, Thiers répondait que c’est ça, ou la continuation de la guerre.

L’entrée de Guillaume 1er dans Paris fut limitée au strict minimum : une journée dans Paris (le 1ermars), et dans la zone comprise entre la Seine et la rue du faubourg Saint-Honoré en partant de la Concorde - où il trouva les statues voilées de noir - jusqu’au quartier des Ternes, afin d’éviter que les Allemands ne soient reçus à coup de fusil. Pas question d’aller à la Bastille, par exemple, où le peuple se porte en masse. Et rien de comparable avec l’entrée triomphale d’Alexandre 1erdans Paris le 31 mars 1814. Guillaume en eut du chagrin. Et de la jalousie.

La France devra verser 5 milliards de francs, selon un échéancier calé sur l’évacuation des territoires français occupés au Nord de la Loire.

Les troupes maintenues captives en Allemagne seront libérées progressivement. Thiers en a bien besoin, pour sécuriser Paris sans compter sur les Gardes nationaux que, justement, il faudra désarmer promptement : c’est la deuxième mission du chef de l’exécutif.

S’ouvre alors une période transitoire, le temps que le traité soit ratifié par l’Assemblée de Bordeaux, pendant laquelle les armées françaises se retireront au sud de la Loire, le quartier de l’Élysées sera occupé par les troupes allemandes, l’armée française qui a défendu Paris avec tant de courage occupera la rive gauche de la Seine pour assurer la loyale exécution du nouvel armistice. C’est à la garde nationale de s’unir à elle pour maintenir l’ordre dans toute la cité[14], déclare Thiers dès le 27 février. Ce rappel à l’ordre, priant la Garde nationale de rester calme et de se mettre aux ordres de l’armée régulière, était nécessaire, car, sans surprise, une partie de la Garde s’agite et le général Vinoy, son commandant en chef, a du faire placarder dans tout Paris un rappel à l’ordre contre l’indiscipline d’une partie de ses troupes[15]. Le Gaulois, journal conservateur, appelle au calme et demande les Parisiens d’accueillir les 30.000 prussiens dans un silence de deuil, afin qu’ils s’étonnent d’être venus dans ce Paris qu’ils auraient dû respecter.[16] Les Allemands évacueront Paris dès le 5 mars (contre le versement de 5 millions de francs[17]). Et Versailles quelques jours après.

Thiers adopte alors une politique de ménagement et de patience (l’expression est de George Sand), et est d’avis que le gouvernement doit s’installer dans Paris, près du peuple, oubliant les tristes expériences de Bazaine piégé à Metz et du Gouvernement de défense nationale emmuré dans une capitale coupée du monde. Les députés de l’Assemblée des Ruraux, eux, n’y réfléchissent pas à deux fois, les ruraux à Paris, jamais de la vie. Après voir hésité entre Fontainebleau et Carpentras, ils décident de déménager du Grand Théâtre de Bordeaux à l’Opéra Royal de Versailles. Leur peur de Paris est bien justifiée. Du côté de Belleville, le feu couve. La révolution a encore du sang à verser, seulement elle choisira son heure, et non la vôtre, s’écrie avec un certain sens de prémonition, Jules Vallès dans les colonnes de son journal, Le Cri du Peuple[18]. Dès le 3 mars, des bataillons de la Garde, majoritaires en nombre, s’unissent en créant une Fédération, d’où le terme de Fédérés, chargée d’organiser les bataillons, et disposant du droit absolu de nommer tous ses chefs et de les révoquer dès qu’ils ont perdu la confiance de ceux qui les ont élus. Quand, ce même jour, le 3 mars, le gouvernement annonce qu’Aurelle de Paladines, qu’il fallait bien remercier de sa docilité à ne pas attaquer les forces prussiennes le 28 octobre 1870, est nommé commandant en chef de la Garde nationale, les chefs de bataillon répondent que la garde nationale a pour principe d’élire ses chefs, conformément aux statuts de la Fédération.

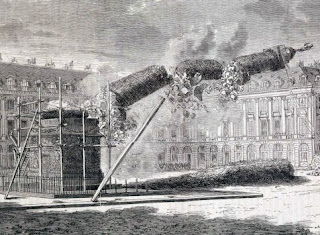

Dans Paris, les initiatives anti-gouvernementales se multiplient. Une assemblée d’hommes et de femmes enlève les canons de la place Wagram pour les ramener à Montmartre et à Belleville – ils y avaient été laissé sans surveillance, dans la zone occupée provisoirement par les Allemands et ont été transférés, là encore, sans résistance : un certain nombre de gardes nationaux ne veulent pas qu’on les désarme, et avec eux la République. Ils ont des canons, qu’ils ont traînés, l’autre semaine, à Montmartre pour les préserver des Prussiens, et ils s’en font des otages. Ils ne menacent personne et ils sont prêts à rendre leurs canons, si on leur laisse leurs fusils. Leur crime est de défendre la République.[19]

La prison de Sainte Pélagie est forcée ; un comité de Salut public est constitué ; des pillages sont dénoncés dans la presse conservatrice[20]. Car à Paris, tout le monde n’est pas en faveur de ce mouvement communard. A l’Ouest de la ville, si la Garde des 1er, 2ème, 9ème et 16ème arrondissements reste fidèle aux Fédérés, un mouvement d’opposition se dessine, ce seront les Amis de l’ordre, sur lesquels s’appuiera Thiers pour tenter de casser le mouvement.

Thiers n’en poursuit pas moins son projet de désarmer Paris avec comme premières décisions de licencier la garde mobile (c’est à dire l’armée régulière) en leur accordant 10 jours d’indemnités (les Allemands, avec nos 5 milliards, sont mieux traités, remarquent – un peu dépités - les Fédérés) dans l’attente du retour des prisonniers de guerre (et toujours dans l’espoir d’un soutien des puissances neutres), s’emploie à saisir les canons laissés aux Gobelins, mais sans succès (ils resteront aux mains de Fédérés). A son « actif », cependant : des conseils de guerre chargés de juger les auteurs du soulèvement du 31 octobre rendent leur décision le 10 mars. Vallès est condamné à 6 mois de prison ; Blanqui (qui avait derrière lui la majorité des communards) et Flourens à la peine capitale. Voilà les leaders du mouvement des travailleurs hors-jeu.

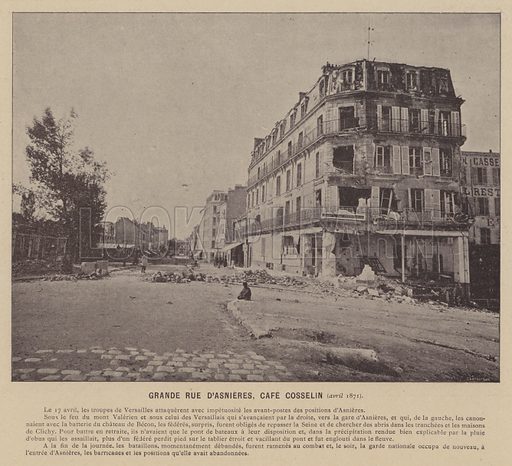

Intervient alors l’Affaire des canons de Montmartre. Les Fédérés sont prêts à céder ces canons dès lors qu’ils pourront garder leurs chassepots – d’autant que, si George Sand dit vrai, les fameuses pièces de 7 n’ont pu leur servir, faute de gargousses et de munitions[21]. Mais les troupes de l’armée ont pour ordre d’aller les saisir.

Mais le 17 mars au soir, le nouveau gouvernement Thiers prend la décision de saisir ces canons que la Garde nationale détient à Belleville et à Montmartre - elle les considère comme la propriété de la ville de Paris, ayant été financés par les Parisiens. L’opération commence de nuit, alors que les canons ne sont que faiblement gardés, quand dès 8 heures, coup de théâtre ! les soldats du 88ème régiment de ligne fraternisent avec la foule. Ils seront suivis par d’autres. Durant la journée, des milliers de parisiens convergent sur la Bastille, et l’Est parisien. Le général Lecomte (Commandant du 2ème secteur de Paris) est cerné par la foule, puis transféré au Comité du 18ème arrondissement. Plus tard, ce sera au tour de l’ancien commandant de la Garde nationale, le général Clément Thomas qui était dans les parages, en civil. Les deux seront fusillés en fin d’après-midi. Les témoignages sur les conditions de ces exécutions, et l’identité de leurs auteurs, divergent, et cette fusillade donna lieu à l’un des premiers photomontages, par Eugène Appert.

Effrayé par tant de bruit, Thiers – et don gouvernement - fuit Paris pour se réfugier à Versailles. Sans attendre, le Comité Central des Fédérés s’installe à l’Hôtel de Ville, puis, dans les jours suivants, occupe les principaux ministères ainsi que la Préfecture de Police.

Contrairement à ce que l’on entend souvent, ce n’est pas encore la rupture entre le gouvernement et les Fédérés. Pour autant, les négociations qui s’engagent alors sont compliquées par les divisions internes au sein de chaque « camp ». Thiers mène sa politique de ménagement et de patience, pour éviter une guerre cette fois-ci civile, et calmer les ardeurs de la majorité réactionnaire, dont Jules Favre se fait le porte-parole. Du côté des Fédérés, les Blanquistes sont pour marcher sur Versailles, tandis qu’une majorité, dont l’un des (nombreux) leaders est Jules Vallès, adopte une démarche légaliste : elle veut organiser des élections municipales à l’image de toutes les villes de province ; entamer la négociation, avec le gouvernement de Thiers, de mesures qui apparaissent aujourd’hui bien timides : le report des paiements de loyers et la prorogation de l’échéance des effets de commerce (pourtant actée par l’Assemblée nationale dès le 13 mars)[22] pour l’essentiel. Cette attitude légaliste, dès les premiers jours du mouvement communard, est importante pour comprendre la nature de la future Commune, et son manque d’ambition révolutionnaire.

Voilà tout ce que craignait Marx, qui avait anticipé que les communards ne seraient pas en mesure de réaliser une véritable révolution. Dès ce mois de mars, se dessine une majorité de socialistes de sentiments (comme le disait Marx à propos des Blanquistes). Plutôt que d’une véritable rupture politique, plutôt que d’abattre le régime républicain et d’instaurer un nouveau régime, ils tentent de se l’approprier. Plutôt que détruire les institutions qui pourtant les ont trahis, ils veulent en prendre la direction.

Dans les jours qui suivirent, les Fédérés sont tout occupés à l’organisation des élections municipales – Paris était la seule ville à être dirigée par une Préfecture de Police, et non par un conseil municipal élu. Vallès appel au calme : Plus de sang versé ! les fusils au repos ![23] Thiers lui-même l’assure : Nous ne marcherons pas contre Paris ! Nous repoussons la guerre civile. Mais il sera mis en minorité à Versailles, où la majorité rurale appelle à l’écrasement du mouvement : Il faut que l’émeute le sache, si nous sommes à Versailles, c’est pour (le) combattre à outrance.[24]

L’état d’urgence est décrété, la presse de gauche est muselée – ce qui n’empêche pas la parution de nombreux titres, dont Le Cri du Peuple, de Jules Vallès, qui vivra le temps de la Commune. La lecture de ce journal nous instruit sur la nature faussement insurrectionnelle de la Commune – tout au moins d’un point de vue marxiste. On peut lire ainsi dans les colonnes du Cri du Peuple, des cris bien peu virulents, quand on y lit : Le Comité Central reconnait la dette et les conditions du Traité pourtant signé par ceux qu’une révolution est supposée combattre.

Le mouvement est pacifiste pendant ces journées. Il prend de l’ampleur quand de nombreux petits bourgeois, commerçants et artisans pour la plupart, réassurés par l’adoption de la loi sur les échéances obtenue par le fédérés, se joignent aux ouvriers, affadissant plus encore les ambitions révolutionnaires du mouvement. Bourgeois et ouvriers qui aujourd’hui sont unis dans la garde nationale et forment le peuple de Paris, savent qu’il faut sortir de cette situation où les Versaillais s’opposent au programme politique des Fédérés… Il faut que les actes du Comité central soient considérés comme des faits accomplis et que le gouvernement non seulement s’engage à ne point se venger, comme l’y convie Jules Favre, mais qu’il soit impossible d’exécrer sa vengeance. Et plus loin : nous avons une dette énorme à payer, et pour cela, nous nous sommes obligés de faire des économies… Nous voulons adopter un système économique qui nous permettra de régulariser notre malheureuse situation[25]. Voilà donc des communards, et leur journal le plus diffusé dans Paris, qui rêvent de légitimité et annoncent une politique d’austérité pour payer les 5 milliards du Traité signé par leurs ennemis. Avec ce petit-embourgeoisement du mouvement, on est bien loin du Ni Dieu ni Maître de Blanqui, le seul que Marx voyait susceptible de mener une révolution, mais qui est loin de Paris, sous le coup d’une sentence capitale… Et la Commune sera marquée par un respect de la propriété (dont l’argent de la Banque de France) et des réformes qui, si elles furent avant-gardistes à l’époque (laïcité, égalité des hommes et des femmes, par exemple) ne nous paraissent aujourd’hui en rien révolutionnaire.

Les élections municipales, initialement prévues le 22 mars seront repoussées au 23 puis aux 25 et 26 mars, en raison des manifestions des Amis de l’ordre – manifestations au cours desquels on compte des morts des deux côtés. Une semaine pendant lesquels les appels au boycott des élections et les désinformations sous forme d’affiches placardées dans tout Paris par les Versaillais font monter les tensions.

Ces élections sont un succès pour les révolutionnaires, qui remportent les ¾ des sièges. Un succès relatif, pourtant, avec « seulement » 54% d’abstentions dans un Paris qu’environ 80.000 habitants des quartiers riches ont quitté. Les records de participation sont dans les 11ème, 20ème, 10ème et 5ème arrondissements (respectivement : 59,74%, 59,40%, 58,21% et 57,42% de participations) tandis que les participations les plus faibles sont dans les 7ème, 8ème, 15ème et 16ème arrondissement (respectivement : 22,93%, 24,66%, 32,86% et 34,78%). Encore ces chiffres sont-ils à prendre avec des pincettes, car dans de nombreux arrondissements, le total des voix obtenues par les candidats dépasse le nombre de votants, et la presse se fait l’écho d’électeurs non inscrits qui ont pourtant voté. La palme du laxisme dans l’organisation du scrutin appartient au 3ème arrondissement, qui a envoyé ses résultats à l’Hôtel de Ville sans préciser le nombre d’inscrits, mais dont les votes cumulés des élus s’élève au chiffre invraisemblable de 62.796. Par ailleurs, le nombre d’habitants est parfois erroné (ainsi, Le 17ème arrondissement comptait 122.300 habitants, et non 98.193).

Source : F. Maillard, Élections des 26 mars et 16 avril 1871, (Dentu éditeur, 1871)

Rappel des conditions de vote : suffrage universel masculin avec des restrictions pour les militaires en activité ; scrutin de liste par arrondissement.

Ainsi, la moitié des électeurs parisiens recensés dans la capitale (ils étaient environ 485.000 y compris le 3ème arrondissement) ne s’est pas intéressée à cette élection municipale (surtout dans les arrondissements de l’Ouest parisien) ou a suivi les consignes de boycott des Versaillais. Les abstentions seront plus élevées encore lors des élections complémentaires du 16 avril, certains sièges n’ayant pas été pourvus le 16 mars faute d’atteindre le quorum de 12,5% des voix, et plusieurs élus ayant été démis par la suite, ou ayant démissionné, ou enfin, ayant succombé aux balles Versaillaises (Gustave Flourens le 3 avril ; Émile-Victor Duval, le 4 avril).

Le 28 mars 1871, la Commune est proclamée à l’Hôtel de Ville, où flotte désormais le drapeau rouge. Elle est sortie de l’urne électorale, triomphante, souveraine et armée. (…) Les fusils ne brilleront plus aux fenêtres de l’Hôtel de Ville et le sang ne tachera plus la place de Grève, si nous le voulons.[26]

Des élections pleines de bonnes intentions, en somme – comme l’enfer en est pavé.

[1]G. Sand, Lettre au prince Napoléon (Jérôme), op.cit., 17 mars 1871.

[2]G. Sand, Lettre à M. André Boutet, op.cit., 26 mars 1871.

[3]Le scrutin de listes départemental permettait en effet à un candidat de se présenter dans plusieurs départements.

[4]Journal officiel du 18 février 1871.

[5]Journal officiel du 18 février 1871.

[6]Le Gaulois du28 mars.

[7]Maxime Du Camp, op. cit. pp. 255 et 256.

[8]Maurice Busch, op.cit,p.322.

[9]Maxime Du Camp, op. cit. p. 260.

[10]Maxime Du Camp, op. cit. p. 258.

[11]Le Cri du peuple du 4 mars.

[12]J. Favre, op.cit.,p. 375.

[13]Maxime Du Camp, op. cit. p. 258.

[14]Journal officiel du 1ermars.

[15]Journal officiel du 28 février.

[16]Le Gaulois, 1ermars.

[17]Le Cri du peuple du 7 mars.

[18]Le Cri du peuple du 2 mars.

[19]Le Rappeldu 8 mars.

[20]Le Gaulois, 4 mars.

[21]G. Sand, Lettre à M. André Boutet, op.cit., 26 mars 1871.

[22]Le Cri du peuple du 26 mars.

[23]Le Cri du peuple du 22 mars.

[24]Le Cri du peuple du 23 mars.

[25]Le Cri du peuple du 25 mars.

[26]Le Cri du peuple du 30 mars.

Commentaires

Enregistrer un commentaire