3ème épisode : Le coup d’État du 4 septembre 1870

Dans ce troisième épisode, nous irons de la capitulation du 2 septembre à la proclamation de la République 2 jours plus tard. Deux jours, seulement, intenses, pleins de rebondissements et de déclarations grandiloquentes, en compagnie, toujours, des acteurs et observateurs de l'époque et en lisant les journaux du jour. Il y aurait de quoi en faire un film tragi-comique comme Charlie Chaplin su le faire. Dommage. Mais c'est aussi la répétition de ce que la France vivra en 1940, en mieux, car si De Gaulle n'a pas fait de coup d'Etat (cette année-là tout au moins), une poignée de députés, avec à leur tête un général catho et somnolant, l'ont fait! Et cela fait penser aussi à certains hommes politiques sans conviction, mais avec un ego gros comme ça, qui se disent ni de droite ni de gauche.

La capitulation, que l’encore-impératrice essaie de maintenir secrète tout le 2 septembre – avec le succès qu’on imagine - est diversement appréciée à Paris. Les hommes de l’opposition (d’horizons très divers, des monarchistes Bourbons ou Orléanistes aux républicains du centre jusqu’à la gauche très rouge) pensent que leur heure est enfin venue. Mais sauf exceptions, comme Gambetta ou Rochefort, tous pensent à un poste ministériel plutôt qu’au destin de la France. Les bonapartistes vivent dans l’illusion que, Napoléon hors jeu, Eugénie continuera d’être régente, en attendant la majorité du futur Napoléon IV, quatorze ans au compteur, dit aussi Loulou, ou encore Vélocipède IV. (le sobriquet est de Touchatout).

Les gens de la province, et nombre de Parisiens, sont fatigués de cette guerre qu’ils n’ont pas voulue. Quand on se sera fait tuer jusqu’au dernier, la belle avance ! Il faut donner de l’argent à Guillaume et traiter avec lui ! rapporte Du Camp au cours d’un exercice de radiotrottoir dans le quartier de l’Opéra[1], tandis que d’autres vocifèrent La déchéance ! la déchéance ! (de l’Empire) et d’autres encore, beaucoup moins nombreux Vive Trochu ! (le futur chef de gouvernement). La foule est nombreuse à envahir les grands boulevards, et il s’y dit que le lendemain, ses rangs seront plus nombreux encore, quand les ouvriers se joindront aux manifestations. A ces rumeurs, les bourgeois frémissent. Cette fois-ci, ils ont raison.

Quant aux hommes au pouvoir dans les derniers mois du Second Empire, ils s’évanouissent dans la nature. L’homme fort de l’époque était Émile Ollivier, un bonapartiste tendance autoritaire, chef du gouvernement et ministre de la justice de janvier jusqu’au 10 août 1870. C’est lui qui expédia Rochefort en prison pour 6 mois, lequel n’a pas de mots assez durs pour maltraiter l’Émile : pleutre … Cynique… ce grand imbécile, à qui sa saleté naturelle et ses lunettes vertes donnaient l’air d’un écrivain public ou d’un agent d’affaire véreux… imposteur…misérable exécuteur des basses œuvres impériales…. Le dindonnant Ollivier… piteux. Émile Ollivier, avocat brillant, était réputé pour ses retournements de robe. Ainsi, la veille opposé à la guerre, il l’accueillit soudainement de ces mots qui lui resteront collés à jamais : Cette guerre, nous la déclarons d’un cœur léger. Notre ami Touchatout en fait son miel en accumulant les sous-entendus : Pendant les neufs mois qui précédèrent sa naissance, il avait déjà changé quatre fois d’opinion. Les premiers jours de sa vie furent marqués par des évolutions qui donnèrent à sa famille de sérieuses inquiétudes (…) On a beaucoup plaisanté Émile Ollivier sur son cœur léger ; quand on fera son autopsie, on ne sera plus aussi surpris. (…). Au physique, Émile Ollivier louche affreusement ; on dirait qu’il veut se servir de son nez pour s’en faire une jumelle. A part cela, c’est le plus charmant homme du monde et s’il avait l’air honnête, il ne lui manquerait plus que de l’être.

Depuis la fin août à Paris, son gouvernement vacille. Eugénie continue avec obstination à réunir ses conseils des ministres qui ne lui conseillent pas grand chose, jusqu’au 3 septembre au soir. On tergiverse sur l’organisation des pouvoirs pendant la captivité de l’empereur ; et on conclut qu’il est urgent d’attendre :On se borna à décider : 1° Que le Corps législatif ne serait pas convoqué le soir même ; on voulait se donner le temps de penser aux mesures à prendre et éviter une séance de nuit ; 2° Qu'une proclamation serait faite pour annoncer à la nation le malheur qui venait de la frapper et pour engager les citoyens à l'union.[2]

L’opposition bourgeoise ou monarchiste à l’empereur et à l’Empire est divisée sur tout sauf sur l’impérieuse nécessité de faire taire le peuple de l’Est Parisien, car dès la mi-août, les « Internationalistes », Blanqui et ses jeunes amis avaient compris l’énorme intérêt il y avait à brusquer les choses et à culbuter l’Empire afin de créer à Paris une situation révolutionnaire avant que la ville eût été investie par l’ennemi[3]. Pour cela, cette honorable opposition se dit qu’il faut former un gouvernement au plus vite, composé en principe de députés républicains ; et signer un armistice au plus tôt, quoiqu’il en coûte. Ils sont nombreux à penser tout bas, et en agissant en secret, que si les Prussiens pouvaient faire mieux qu’encercler Paris, mais aussi y entrer et écraser les Internationalistes de Belleville, ce serait vraiment l’idéal – car c’était bien là un des deux objectifs de cette guerre, rappelons-le.

Le 4 septembre en fin de matinée, ce qui avait été annoncé la veille sur les boulevards se confirme. Répondant à l'appel qui leur était adressé, sollicités par les émissaires qui avaient parcouru les faubourgs, les ouvriers quittèrent leurs ateliers à onze heures du matin, quelques-uns accompagnés de leurs femmes et de leurs, enfants, s'acheminèrent vers la place do la Concorde par les quais et par les boulevards.

Derrière eux, à midi, s'avançaient des gardes nationaux, sans armes, et des jeunes gens sans uniforme, mais coiffés de képis neufs ; le képi était, dit un témoin, le signe de ralliement dus chefs, de ceux qui devaient donner le signal de l'envahissement.

Plus tard, vinrent des compagnies entières de gardes nationaux tambours en tête, qui n'étaient pas commandées de service par l'état-major de la .place, marchant sous les ordres de leurs officiers.[4]Vers deux heures et demi, la Chambre des députés est envahie. Les insurgés s’en prenne à Schneider, le patron du Creusot et Président du Corps législatif. Dans le tumulte, Gambetta propose la déchéance de la dynastie des Bonaparte et la proclamation de République. Jules Favre fait de la surenchère (il ne souhaite pas que Gambetta devienne l’homme fort de la France) et déclare : La République, ce n'est pas ici qu'il faut la proclamer, (car) la tradition révolutionnaire le veut ; le signe de la prise de possession du pouvoir par le peuple est l'installation du gouvernement qu'il proclame à l'Hôtel de Ville.[5]

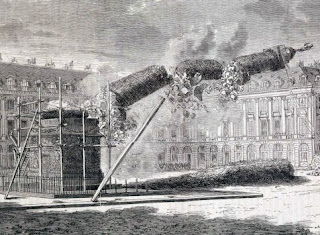

Et surtout, il fallait fuir ce Palais-Bourbon envahi par la foule. Thiers, Favre et quelques autres républicains craignent le tumulte. Pour ménager les susceptibilités, il est décidé que la Corps législatif prononcera la déchéance des Bonaparte - ce sera son dernier acte[6]. Le trône est renversé - on évacue Eugénie et Loulou en Belgique.

A l’Hôtel de Ville, cette douzaine de députés de Paris forment un « Gouvernement de la Défense Nationale » pour faire croire à Belleville que leur souci est la Défense nationale, et ce d’autant que, dans ce gouvernement il n’y aura pas de représentants de cet affreux mouvement anarchiste. Sauf Rochefort, qui est de cette tendance, sorti in extremis de la prison de Sainte-Pélagie où l’avait enfermé cet imbécile d’Ollivier, venant juste d’achever sa peine (février-août, six mois). Les 50.000 parisiens (un chiffre que nous dirions aujourd’hui celui de la CGT) qui font le siège de l’Hôtel de Ville le portent en triomphe : …couvert de fleurs, j’apparu zébré d’écharpes et drapé de rubans rouges comme un mat de cocagne.(…) J’étais presqu’en lambeau lorsque les huissiers m’introduisirent dans la salle des délibérations où le Gouvernement provisoire était déjà en séance pour s’écrier « et moi et moi ! » puisque lui aussi est député républicain de Paris. Alors, écrit-il dans son autobiographie, mes futurs collègues se résignèrent à compléter leur liste par l’adjonction de mon nom et Jules Favre se consola de cette concession obligatoire par ce mot qui a été souvent reproduit : « Mieux vaut l’avoir dedans que dehors »[7]. Rochefort, ministre sans portefeuille, servira de caution à l’extrême-gauche :Une seule écharpe rouge à l'Hôtel de Ville, celle de Rochefort. Mais on se disait : Le peuple est là[8].

Vers seize heures, la République est proclamée.

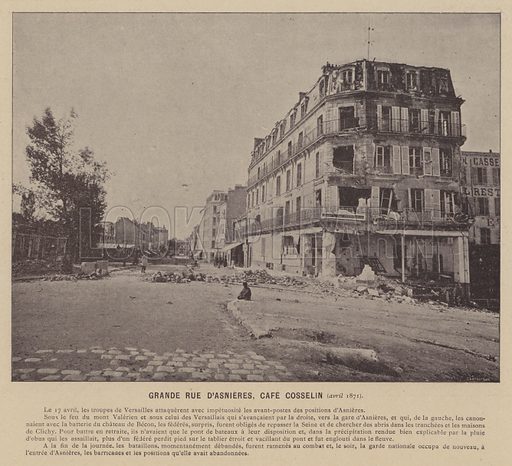

Paris le 4 septembre 1870.

Français ! Le peuple a devancé la Chambre qui hésitait. Pour sauver la Patrie en danger, il a demandé, il a demandé la République. Il a mis ses représentants non au pouvoir, mais au péril. – La République a vaincu l’invasion en 1792. La République est proclamée ! – La Révolution est faite au nom du droit du salut public. – Citoyens, veillez sur la cité qui vous est confiée ; demain vous serez, avec l’armée, les vengeurs de la patrie. »[9]

Alors des acclamations, des cris, des chapeaux en l’air, des gens escaladant des piedestaux des statues (…) partout on entend, autour de soi, des gens s’abordant avec cette parole : « Ca y est ! » et du haut du fronton, un homme enlève au drapeau tricolore son bleu et son blanc, et ne laisse flotter que le rouge.[10]

En vérité, ça n’y est pas vraiment. Car cette République qui vient d’être proclamée n’est une République que de nom, sans le contenu, pour reprendre l’expression d’Henri Guillemin, une République à défaut d’autre chose car quoi d’autre ? Les Bonapartistes ne désespèrent pas du retour de Napoléon III et se disent qu’il faut, en ces jours de troubles, laisser le temps au temps avant de le rétablir. Les monarchistes sont trop divisés pour régner. Et voilà qui fera plaisir au peuple …

La République ! Thiers en rêvait depuis quarante ans. Une République conservatrice, de bourgeois petits ou grands, pas démocratique pour un sou, sans la moindre teinte de rose ou de rouge. Thiers en discutait encore avec l’impératrice ce 4 septembre au matin, et l’impératrice opinait du chef[11]. Mais Thiers baisse les bras après que la foule a envahi son bureau du Corps législatif. Je ne puis vous être qu’inutile actuellement ; ne m’usez pas dans un labeur stérile[12], dit-il alors à ses collègues. Il préfère se retirer avec dignité (celle d’un lièvre un jour d’ouverture de la chasse), et conseille à ses collègues du Corps législatif d’en faire autant. En vérité, c’est bien volontiers que cet homme rongé par l’appétit de pouvoir depuis son éviction, il y a trente ans, par Louis-Philippe va laisser à d’autres le soin de faire le sale boulot, négocier la paix et ce qui va avec : les concessions territoriales ; et réprimer les mouvements sociaux. Thiers sera hors jeu pour un moment – il quittera Paris dès le lendemain. Courage, fuyons! Telle est sa devise.

Ce sera la République des Quatre Jules, à laquelle personne ne croit vraiment, et avec beaucoup d’arrière-pensées, plaçant à sa tête le général Jules Trochu, et désignant Jules Favre, ministre des Affaires étrangères ; Jules Ferry, secrétaire du gouvernement ; Jules Simon à l’Instruction Publique. Gambetta, un des rares à vouloir résister aux Prussiens, est ministre de l’Intérieur.

Pourquoi Trochu à la tête de ce gouvernement ? Un général nommé par Napoléon III ! Il n’était pas député… Trochu a trois qualités, il est inodore, incolore et sans saveur – autrement dit par le Trombinoscope : sans nerfs, sans initiatives et sans convictions ; les trois Jules ne pouvaient enfanter que de ces compromis ridicules et funestes qui ne tuent qu’aux trois-quarts ce qu’il faudrait tuer en étouffant à moitié ce qu’ils voudraient faire vivre. Le choisir permettra d’éviter les rivalités entre les trois autres Jules, sans compter Gambetta, beaucoup plus populaire que les Jules, car incarnant une République de combat. Garibaldi l’était plus encore, mais nos députés ne voulurent pas d’étranger en leur sein, et, malgré les demandes de futurs communards, considéra qu’il n’était pas à même d’accepter leur proposition – et pour cause.

Par ailleurs, Jules Favre s’en souvenait certainement, ce général était populaire à Paris. On l’acclama quand il fut nommé gouverneur de Paris – position qui, par ailleurs, lui donnait une bonne connaissance du peuple parisien. Le peuple parisien, heureux d’avoir enfin à sa tête un homme qui refusait de se vautrer aux pieds d’une nonne douteuse [l’impératrice Eugénie] et d’un maraudeur de chinoiseries[13][le comte de Palikao, ministre de la guerre[14]]. Faire de Trochu le président du gouvernement, c’était s’allier le peuple et l’armée.

Enfin il n’est pas impossible que l’arrivée intempestive de Rochefort au sein du GDN ait justifié l’ascension du général Trochu. Sa présence paraissait nécessaire à M. J. Favre, pour contrebalancer le mauvais effet qu'allaient produire, dans une partie de la population de Paris, la nomination de M. de Rochefort comme membre du Gouvernement et la proclamation de la République (…). M. de Rochefort (sic) fut donc associé à M. le général Trochu dans l'oeuvre de la défense, et par cette première condescendance aux exigences d'une partie de la population, le Gouvernement donna la mesure des concessions auxquelles il devait malheureusement se laisser entraîner plus tard.[15]

Trochu, président du nouveau gouvernement et toujours gouverneur de Paris, inaugure la séance par un discours soporifique et annonce pour tout programme qu’étant Breton et catholique, je mets toute ma confiance en Dieu. Rapidement, Rochefort comprend que le catholique et Breton Trochu préférait la défaite qui nous attendait sous sa direction, à la victoire possible avec un homme de valeur, de bravoure et de l’initiative de Garibaldi. Le président de la Défense nationale la sacrifiait en réalité à de misérables jalousies de métier.[16]On calme les anarchistes qui avaient pénétré dans l’Hôtel de Ville (Blanqui, Delescluze, Pyat, Vallès…) en expliquant que ce seront les élus parisiens de 1869, des hommes légitimes, donc, qui gouverneront, dans l’attente de nouvelles législatives. Ce fut approuvé par acclamation et le « Comité de Salut Public » put dire « Partie remise ». Il prit sa revanche le 18 mars 1871.[17]La Commune attendra ! et l’un des grands jeux du Gouvernement de la défense nationale fut de repousser à plusieurs reprises les élections législatives.

A peine formé, le gouvernement est en proie aux rivalités de maroquins. Gambetta voulait le ministère de l’Intérieur, et ne l’ayant pas eu, double Picard, l’heureux élu, sur le chemin du ministère, d’où il envoie aux préfets de France une dépêche annonçant la formation du gouvernement, en signant

Pour le Gouvernement de la défense nationale

Le ministre de l'intérieur

LÉON GAMBETTA.

Ainsi mis devant le fait accompli, les membres du gouvernement ne purent faire autrement, pour ne pas mettre au grand jour cette première zizanie en son sein, que de confirmer Gambetta. Picard hérita des Finances.

Les premiers actes de cette nouvelle République furent de dissoudre le Corps législatif qui était déjà en état de mort cérébrale ; de libérer les prisonniers politiques ; et de saisir les biens de la liste civile ainsi que la correspondance de la famille impériale[18]. Voilà qui prouve, s’il le fallait encore, que la IIIème République est née d’un coup d’État – le Rapport de la Commission d’enquête sur le Gouvernement de Défense Nationale emploie le terme de coup de main. Et cela, à la grande joie du peuple de Paris : Paris n'avait jamais été plus joyeux et plus calme, dira plus tard Jules Favre. Les gens de l’Internationale, eux-mêmes, se tinrent calme : Marx conseillait d’attendre le départ des Prussiens pour agir.

De la période qui va suivre, Maxime Du Camp, bonapartiste très à droite, écrira la cœur serré un « intermède » qui mérite d’être cité intégralement, bien que quelques avis, nous le verrons par la suite, méritent d’être précisés :

La chute de l’Empire, remplacé par un gouvernement d’occasion et d’aventure, mettait fin à ce que le XVIIe siècle eût appelé la guerre des Couronnes. Lorsque, à Sedan, les troupes de l’Allemagne s’écrièrent : Kaiser ist daet s’embrassèrent de joie, persuadées que la guerre était finie, elles avaient raison, elles étaient dans la logique du fait. Tout le monde crut que la paix s’imposait par la seule force des choses et qu’on allait la signer. Il n’en fut rien. L’empereur Napoléon III ne voulut point la faire, pour ne pas compromettre l’Empire — qui mourait ; le gouvernement nouveau n’osa point la conclure, dans la crainte de porter préjudice à la République — qui naissait. Le roi de Prusse, ayant fait prisonnier l’empereur des Français, était en droit d’attendre les plénipotentiaires, qui ne vinrent pas. Dès lors, la guerre cessait d’être politique ; elle devenait nationale ; elle n’eut plus pour but un équilibre à rétablir ou à modifier ; d’une part, elle visa la conquête et y réussit ; de l’autre, elle tenta la délivrance et ne la put obtenir.

Défaite, invasion, révolution, trois secousses dont la France fut ébranlée jusque dans ses profondeurs ; elle ne s’est pas écroulée sur elle-même, ce qui prouve qu’elle est solide ; elle n’en est pas morte, ce qui démontre qu’elle est vivace. Toute administration était désorganisée, par conséquent sans initiative et sans ensemble ; la guerre était faite par des recrues auxquelles manquait toute instruction militaire ; certains généraux — Chanzy, Jauréguiberry, Aurelle de Paladines — ont fait des prodiges qui sont restés stériles, à cause des instruments défectueux qu’ils avaient en main et surtout à cause des ordres confus auxquels ils étaient condamnés à obéir. Ici la défense fut incohérente, là elle fut nulle, partout elle fut illusoire. Dans quelques grandes villes, et notamment à Paris, elle fut criminelle, car, au lieu d’employer les forces à repousser l’ennemi, on les garda pour s’opposer à une restauration éventuelle de l’Empire. Cette nouvelle guerre, entreprise au lendemain d’un désastre, fut continuée à travers bien des fautes et se termina au moment où la nation allait entrer en agonie. Après l’Empire, le Gouvernement de la Défense nationale. C’est à croire que le destin s’acharnait à notre perte.

Cette histoire, je ne la raconterai pas, et je ne veux pas la raconter. J’en ai été le témoin désespéré ; je ne me sens pas le courage de refaire pas à pas cette voie douloureuse ; c’est assez de l’avoir une fois parcourue ; c’est assez d’avoir vu mon pays épuisé, perdant la vie par ses blessures, à la fois affaissé et furieux, n’ayant pas pu vaincre et ne se résignant pas à être vaincu. Que d’autres entreprennent cette tâche devant laquelle j’ai reculé et que nul encore (1887) n’a honnêtement accomplie. Dithyrambe ou pamphlet, ce n’est pas là de l’histoire. La vérité sera pénible à entendre, plus pénible à dire, et cependant il est indispensable qu’elle soit sue. Je soulèverai quelques plis du voile de mensonges sous lequel l’esprit de parti, la rancune, le faux patriotisme l’ont cachée ; mais je ne parlerai qu’au gré de mes souvenirs, et si je consulte quelques documents authentiques, ce sera pour m’éclairer et non pour rétablir la suite, l’enchaînement et l’intégralité des faits. Il y aura donc des lacunes dans mon récit, car je ne veux dire que ce que j’ai appris avec certitude et ce que j’ai aperçu de ma lucarne. Ce n’est pas que les documents fassent défaut ; on s’est ingénié à les multiplier et à les appuyer sur des pièces officielles ; tout le monde a parlé, les vaincus et les triomphateurs du 4 Septembre, les généraux allemands et les généraux français ; on n’a qu’à les écouter, et, en les contrôlant les uns par les autres, on saisira la vérité.

L’historien qui lira les dépositions et les rapports résultant de l’Enquête parlementaire sur les actes du Gouvernement de la Défense nationale, le Compte rendu du procès Bazaine, l’Enquête sur le 18 mars, la Relation de la guerre de 1870-1871 par l’état-major allemand, aura en main d’irrécusables témoignages et, pour ainsi dire, le relevé quotidien des faits qui ont enlaidi cette époque. S’il veut savoir comment fonctionnaient l’administration des chemins de fer et l’intendance en ces temps de confusion, il pourra consulter La Campagne de l’Est, par le général Bourbaki, et si, à ces tristesses, il veut mêler une note gaie, je l’engage à lire un volume de Glais-Bizoin, intitulé : Dictature de cinq mois ; j’ai souvent regretté de n’être pas étranger à la France, — Cafre ou Javanais, — pour savourer ces mémoires d’un des hommes qui furent nos maîtres en ces jours de malédiction.

Ces jours-là, s’il fallait les revivre pendant seulement une semaine, s’il fallait se repaître encore de nouvelles fausses, être obligé de mettre sa confiance en des hommes qui ne la méritaient pas, écouter les harangues où la rhétorique tenait lieu de tout sentiment, entendre le bruit des canons inutiles, être assourdi par des chants avinés qui ne parlent plus à l’esprit, parce qu’ils ne sont que des clameurs, sentir que la garde nationale, au lieu de marcher à l’ennemi, regarde du côté des maisons opulentes qu’elle doit brûler pendant la Commune, comprendre que ce qu’il y a de plus sacré au monde, la patrie, est en proie à des incapables et à des impuissants, savoir, à n’en pas douter, que toute victoire s’est détournée de nous et que notre sort ne peut qu’empirer par la prolongation d’une lutte désormais coupable, à force d’être inégale, s’il me fallait repasser par ces émotions, par ces désespoirs, j’aimerais mieux me coucher tout de suite sous mon linceul et aller retrouver ceux qui m’ont précédé.

[1]Maxime Du Camp, op. cit. p. 75.

[2]Rapport de la commission d'enquête chargée d'examiner les actes du Gouvernement de la défense nationale.

[3]Henri Rochefort, op. cit. p. 192.

[4]Rapport de la commission d'enquête chargée d'examiner les actes du Gouvernement de la défense nationale.

[5]Parler de tradition est quelque peu abusif. La 1èreRépublique n’a jamais été formellement proclamée (ni abolie, d’ailleurs). Mais, en effet, la IIème République fut proclamée à l’Hôtel de Ville par Lamartine le 24 février 1848.

[6]Les députés de la gauche, après la disparition de leurs collègues de la majorité, ont proclamé la déchéance. Journal officiel du 5 septembre.

[7]Henri Rochefort, op. cit. p. 202.

[9]Journal Officiel du 6 septembre.

[10]E. de Goncourt, Journal des Goncourt,deuxième série, Premier volume (Ed. Charpentier, 1890, p.20).

[11]Maxime Du Camp, op. cit. p. 89.

[12]Maxime Du Camp, op. cit.

[13]Trombinoscope

[14]Charles Cousin-Montauban (1796-1878) obtint de Napoléon III le titre de comte de Palikao en 1863, pour ses succès lors de l’expédition de Chine (1860). Il fut l’un des auteurs du sac du Palais d’été de Pékin, et en ramena de précieux artefacts.

[15]Rapport de la commission d'enquête chargée d'examiner les actes du Gouvernement de la défense nationale.

[16]Henri Rochefort, op. cit. p. 204.

[17]Maxime Du Camp, op. cit. p. 91 de la verion livre

[18]Journal officiel du 7 septembre.

Commentaires

Enregistrer un commentaire