1er épisode : Le 150ème anniversaire de la Commune?

La guerre de 1870 et la Commune qui s’ensuivit font partie des pages les plus honteuses de notre histoire nationale, marquée par l’esprit de capitulation des élites. L’esprit capitulard et collabo, les deux vont ensemble. Le capitulard, en effet, se met en position de dépendance de l’opposant, illustration s’il en est de cette Servitude volontaire si magistralement décrite par Etienne de La Boétie en 1574. Le deux principaux collaborateurs volontaires, Jules Favre et Adolphe Thiers, se sont compromis avec Bismarck, et bien au-delà de toutes les espérances de ce dernier, pour servir des intérêts qui n’étaient pas ceux de la Nation, mais ceux de bourgeois paniqués par le peuple de l’Est parisien, obsédés quoi qu’il en coutât par la sauvegarde de l’Ordre établi, règle de gouvernement ainsi définie parVoltaire :

L’esprit d’une nation réside toujours dans le petit nombre, qui fait travailler le grand, est nourri par lui, et le gouverne.[1]

Autant la période de collaboration en 1940 est aujourd’hui documentée et largement étudiée, autant celle de 1870 est encore cachée, encore inavouable, tant le scandale est grand. Ce sont des actes de trahison nationale qui sont en jeu (pendant la guerre) autant qu’un massacre en masse (pendant la période de la Commune communément admise du 18 mars au 28 mai 1871) perpétré non pas en raison de la menace réelle ou supposée que représentaient les Communards, mais en raison des échecs successifs pour aboutir à des solutions négociées que les Communards eux-mêmes, pas agressifs pour deux sous, appelaient de leurs vœux, mais que le gouvernement en place, d’un manque de sang-froid confondant, et lui-même d’esprit si peu belliqueux (ainsi qu’en témoignent les conditions de la capitulation), a échoué à mettre en œuvre.

Ce blog prend appui sur la presse et les publications de l'époque. Et aussi, sur la démarche et les écrits d’Henri Guillemin (1903-1992). Historien français (qualité que nombres d’historiens contemporains lui refusèrent), établi en Suisse, cet agrégé de Lettres a exprimé sa vie durant de la méfiance à l’égard de l’histoire « officielle », celle des Lavisse et des Michelet, dont il se complaisait à critiquer les affirmations au mépris des sources pourtant accessibles de leurs vivants. Guillemin impressionne par son travail de bénédictin, épluchant les journaux et les mémoires de l’époque, mais cette méfiance vis à vis de l’histoire officielle paraît parfois excessive. Il ne faut donc pas prendre ce que dit ou écrit Henri Guillemin pour argent comptant. Il faut décrypter les contradictions qui se glissent dans son récit, et aussi vérifier ses propres références.

Ainsi, Guillemin avait pour habitude de citer Châteaubriand :

Faites attention à l’Histoire que l’imposture se charge d’écrire

et Simone Weil :

Croire à l’histoire officielle, c’est croire des criminels sur parole.

Or, la citation de Chateaubriand est introuvable… Et celle de Simone Weil est trompeuse[2]Elle est reprise, hors de son contexte, d’Albert Camus citant imparfaitement Simone Weil.

Malgré ces précautions d’usage à prendre, Guillemin met en évidence ce qui relie la Commune à la révolution de 1789, en passant par les révoltes de 1830 et de 1848, révolutions à chaque fois confisquées au peuple.

Le soulèvement populaire de juillet 1789 fait long feu. Rapidement, la foule est désarmée, et le principe d’Égalité exclut une large frange de la population française, scindée en citoyens actifs, qui disposent du droit de vote et gouvernent, et en citoyens passifs, à qui ce droit est refusé. C’est que la révolution de 1789 n’est pas populaire, et que l’Egalité est un principe de l’entre soi. Elle est née de l’opposition entre les détenteurs traditionnels de la richesse immobilière (l’aristocratie, le haut clergé) et cette classe qui s’est développée durant le 18ème siècle, détentrice de la richesse mobilière (les financiers, les industriels, les commerçants, qui formeront l’essentiel du Tiers-États). Les réformes initiées par Louis XVI s’attaquent aux effets de la crise que la France connaît alors (financer la dette), et non à ses causes (refléter dans l’organisation de ses pouvoirs la montée en puissance d’une nouvelle classe sociale qui aspire légitimement au pouvoir). La révolution de 1789 a donc pour originalité, par rapport à celles qui la suivront, l’accès au pouvoir des bourgeois. Et cette classe préférera tout plutôt que la démocratie : Napoléon, Charles X, Louis XVIII, Napoléon III. Et ce d’autant plus facilement, que le peuple lui-même, préférera la stabilité des régimes autoritaires : L’instrument de la liberté existe donc et marche comme une locomotive observe, en 1871, George Sand qui s’abstient bien d’ajouter « en écrasant tout sur son passage ». Le peuple fait naturellement confiance aux gens instruits, continue-t-elle. C’est l’instruction qui manque. Mais, heureusement, celui qui n’en n’a pas vote pour ceux qui veulent la lui donner. (…) On croyait, au commencement, qu’il enverrait des rustres aux assemblées. Il s’en est bien gardé.[3]Et Victor Hugo de décrire ces masses se fiant comme un seul homme à ces gens instruits :

Maires narquois, traînant vos paysans aux votes[4]

Les journées populaires de 1830 et 1848 se terminent dans le sang, l’une par une monarchie orléaniste dite de Juillet qui fut aussi appelée la monarchie des banquiers ; l’autre par une République, la deuxième en France après celle de 1792, à laquelle succédera rapidement un Second Empire né, comme le Premier, d’un coup d’État dans lequel le peuple n’a guère eu son mot à dire. Dans les deux cas, aristocratie et bourgeoisie, monarchistes et républicains, de plus alliés par des liens de mariage, s’unissent pour garantir l’ordre établi, selon le principe énoncé par Voltaire.

La Commune est l’héritière directe de cette tradition. L’élément nouveau qui apparaît, et donne toute son originalité au mouvement, est qu’en vingt ans, le peuple, l’élite du peuple, dirons-nous plutôt, a commencé à s’éduquer. Louis-Napoléon-Bonaparte en effet concédé, dès avant son coup d’État, la loi Falloux (1850) qui consacre la liberté de l’enseignement primaire et secondaire, un enseignement sous l’emprise du clergé, et qui attendra 1880 pour être laïc. En 1864, la loi Ollivier supprime le délit de coalition (qui datait de la Révolution française) et reconnaît le droit de grève. Un droit de grève limité, en ce sens qu’il ne peut avoir pour « but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail. » Même la presse, muselée au Second Empire, connaît dans les années 1860 un début de libéralisation avec la loi du 11 mai 1868. Celle du 6 juin sur la liberté de réunion aura des conséquences tout aussi importantes.

Avec l’éducation et la reconnaissance de droits sociaux, la peuple commence à se faire critique de la parole publique se fait populace aux yeux de la classe dominante – et la France d’en-haut regarde avec mépris la France d’en-bas. Et sans doute, pour la première fois, la parole officielle est contestée.

Il y a donc la parole officielle, celle que beaucoup de livres d’histoire continuent à porter, et celle vécue par beaucoup de Parisiens (et pas seulement les peuples de Belleville). Mais la parole officielle révèle des contingences réelles, tandis que l’expression populaire peut être facilement « romantisée ». La vérité navigue, ainsi, entre ces deux eaux.

Les origines de la guerre de 1870

C’est sans doute l’erreur, à terme, du congrès de Vienne que d’avoir privilégié la consolidation de l’Empire Austro-hongrois aux dépens des aspirations nationales – particulièrement allemandes et italiennes. L’ordre de Vienne est celui d’une Europe anglo-autrichienne, celle de Metternich et d’une Angleterre soucieuse de l’équilibre européen.

Les Italiens, et ses carbonari, sont les premiers à lutter pour la liberté des peuples, notamment lors du soulèvement de Macerata, dans les Marches (1817). Aspirations nationales (dans les États germaniques, en Italie) de mêlent aux revendications libérales (partout en Europe hormis la Russie et l’Espagne), jusqu’en 1848, année qui marque la fin du Printemps des peuples. Dans les régions allemandes, les émeutes éclatent sporadiquement dans les années 1850 tandis que l’alliance entre les États allemands, menés par la Prusse et l’Autriche au sein de la Confédération germanique, ne résiste par aux rivalités territoriales, quand il s’agit de se partager le Schleswig et le Holstein repris au Danemark (1864). Le conflit entre la Prusse et l’Autriche se traduit par la défaite de cette dernière à Sadowa (1866). La Confédération germanique est dissoute du fait de l’exclusion de l’Autriche, tandis que la Prusse multiplie les annexions (Schleswig, Holstein, Hanovre, Hesse, Francfort) hors des territoires autrichiens, pour ne pas déstabiliser l’Europe (selon la volonté de Bismarck) et fonde la Confédération de l’Allemagne du Nord. La montée en puissance économique et politique de la Prusse depuis les années 1840 s’affirme, le mouvement d’unification de l’Allemagne crée un mouvement hostile en France - qui aurait dû soutenir l’Autriche mais ne l’a pas fait. Si l’on ne craignait guère la Kleindeutschland (« la petite Allemagne » du Nord), la Grossdeutschland (comprenant les États du Sud : Bavière, Wurtemberg, Baden Hesse-Darmstadt[5])inspire les plus grandes inquiétudes. Et Sadowa a montré que la Prusse était entrée dans l’ère de la guerre moderne : les baïonnettes ne font pas le poids face aux fusils à aiguilles, le chemin de fer assure la mobilité des troupes…

En France, à la crainte de la montée en puissance prussienne s’ajoutent les crises internes : l’Association Internationale des Travailleurs (AIT), fondée à Londres en 1864 gagne en audience et a son antenne en France, Eugène Varlin, Benoit Malon, Edouard Fribourg et une poignée d’autres font leur apparition dans le paysage public. Napoléon III envisage alors la légalisation des syndicats et annonce des mesures sociales pour amadouer la section française de l’AIT, mais les tentations marxistes de cette dernière le font reculer (Le Capital de Marx date de 1867).

Les élections législatives de juin 1869 se déroulent dans une ambiance de révolte, avec des combats de rue dans Paris, où l’opposition devient largement majoritaire (75% des voix). Les bonapartistes restent majoritaires à l’Assemblée législative grâce aux campagnes - pas même les grandes villes de province. Napoléon III, malade, en tire, croit-il, les conséquences par des mesures de libéralisation du régime (la Corps législatif dispose du droit de vote et d’interpellation, le Sénat est associé à l’initiative législative). Trop tard. Le prolétariat se rebiffe !

La libéralisation de l’éducation, le droit de grève, l’influence pernicieuse de l’AIT, le marxisme naissant qui donne un nouveau visage aux extrémistes de gauche, les réformes trop timides d’un régime vieillissant, enfin donnent des ailes aux Travailleurs: augmentations de salaires ! journée de huit heures !… Tels sont les mots d’ordres que l’on entend.

Comme à Lyon, où 250 ovalistes, ces femmes émigrées des régions pauvres entourant Lyon (Dombes, Drôme, Ardèche…) se mettent en grève pendant un mois (juin-juillet 1869). Elle n’obtiendront que la journée de dix heures, mais ce mois de révolte aura vu le soutien de l’AIT et la création d’une caisse de secours, concrétisation de la solidarité de la classe ouvrière.

Comme à la Ricamarie, cité minière à deux pas de Saint-Etienne, où la grève de juin 1869 sera réprimée dans la violence, faisant 14 morts, dont une femme et une enfant de 16 mois.

Comme à Aubin, dans l’Aveyron, où l’armée réprime, le 8 octobre, plus durement encore la grève des ouvriers de la Compagnie minière de Paris-Orléans. Le bilan est de 17 morts et 19 blessés – Zola en tirera Germinal, et Hugo son poème Aubin.

Comme à Paris, enfin, avec entre autres, la collision de Belleville, le 11 octobre : une réunion anti-bonapartiste aux Folies-Belleville est réprimée dans le sang par la police. Bien qu’on ne connaisse pas le nombre de victimes, les violences policières sont dénoncées dans la presse de gauche (Le Rappel, Le Siècle), tandis que la presse bonapartiste (Le Gaulois, Le Constitutionnel) fustige la presse à sensation, prolongeant ainsi le débat dans les colonnes des gazettes.

Les mouvements de grèves continueront l’année suivante, avec en mars 1870, celui du Creusot, berceau des Schneider, creuset du capitalisme. Elle est éteinte non à coups de fusil mais par des peines de prison allant jusqu’à trois ans.

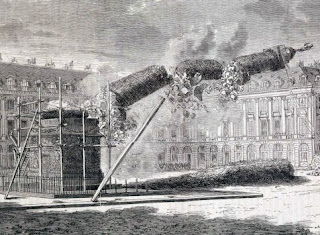

Le climat politique est quant à lui tout aussi tendu. L’année 1870 a commencé dans la tourmente avec le scandale provoqué par Pierre Bonaparte. Ce neveu de Napoléon, déséquilibré notoire à l’esprit belliqueux (il avait été condamné en Italie pour meurtre) avait provoqué Henri Rochefort en duel pour avoir mal parlé des Bonaparte (ce qu’il faisait pourtant lui-même[6]) dans le journal satirique qu’il dirigeait (La Marseillaise). Au cours d’une rencontre avec les supposés témoins de Rochefort, Pierre Bonaparte tue Victor Noir, journaliste de La Marseillaise, d’un coup du revolver qu’il avait caché dans la poche de sa robe de chambre. Cette scène de quiproquo, digne d’un opéra d’Offenbach, fut suivie d’obsèques affreusement mouvementées– plus de 120.000 personnes ; et de nombreuses manifestations anti-bonapartistes jusqu’à la défaite de Sedan. La commotion dans Paris par ce coup de Jarnac fut incommensurable. J’ignore s’il raccommoda Pierre Bonaparte avec les Tuileries, mais il brouilla à jamais les Tuileries avec la France.[7]En février, Rochefort est emprisonné pour six mois à Sainte-Pélagie pour offenses envers l’Empereur, excitation à la révolte et provocation à la guerre civile, tandis que le criminel Pierre Bonaparte est acquitté en avril par la Haute Cour de Justice (et oui… déjà elle !) .

Ignorant la modernisation de l’armée prussienne commandée par un Von Moltke aujourd’hui reconnu comme l’un des stratèges les plus brillants de son époque, désemparé par les troubles internes et la montée en force de l’opposition républicaine, Napoléon III, prend deux décisions qui s’avérèrent fatales : elles devaient raffermir son pouvoir personnel, elles causèrent la chute du Second Empire.

La première fut d’organiser un plébiscite pour approuver les réformes libérales de l’Empire (droit de coalition, liberté de réunion, libéralisation de la presse) et lui donner une nouvelle constitution (8 mai 1870). Un succès ! Les mauvais souvenirs des législatives d’il y a un an à peine : oubliés ! Le 30 juin 1870, Émile Ollivier (cet Ollivier de malheur et d’imbécillité, comme dit Rochefort), du haut de la tribune du Corps législatif, s’exclame: À aucune époque le maintien de la paix n’a été plus assuré qu’aujourd’hui. De quelque côté que l’on tourne les yeux, on ne découvre aucune question qui puisse receler un danger ; partout les Cabinets ont compris que le respect des traités s’impose à chacun, mais surtout les deux traités sur lesquels repose la paix de l’Europe : le traité de Paris de 1856, qui assure la paix à l’Orient, et celui de Prague de 1866, qui assure la paix à l’Allemagne.[8]De quoi mettre la France en position de calmer les ardeurs prussiennes quand l’abdication de la reine d’Espagne, Isabelle II (25 juin 1870) est suivie, in petto, par la candidature du Prince de Hohenzollern. La France aurait alors été encerclée par l’ennemi germanique : Napoléon III, fort de son plébiscite, s’en va sermonner Bismarck qui voit là l’occasion rêvée de légitimer l’unification allemande et la poursuivre encore – quelques États germaniques y sont encore hostiles. Car lui aussi voit dans la guerre le moyen de renforcer la Confédération des Etats d’Allemagne du Nord Bismark souligne l’arrogance incurable et l’ambition insatiable du caractère français[9] et confie savoir de source certaine qu’une des raisons qui ont poussé la France à nous déclarer la guerre est la série de rapports adressés à Paris par le colonel Stoeffel, l’attaché militaire français à Berlin… Les informations du colonel Stoeffel étaient d’ailleurs plus abondantes qu’exactes, car tous ceux qu’ils payaient n’étant pas toujours préparés à lui fournir en échange un renseignement, ils inventaient au besoin les renseignements dont ils se portaient ensuite garants[10]. En clair, les services de Renseignement prussiens ont l'efficacité de celles dont disposait la France du temps de Fouché - un lointain souvenir dans la France de 1870. Et Bismarck est un maître de la désinformation. Deux atouts inestimables dans la confrontation qui va opposer la Prusse et la France.

Bismarck ne souhaite pas déclarer la guerre à la France – Guillaume Ier sait que l’Angleterre veille à l’équilibre européen – et son coup de génie sera de faire en sorte que la France déclarât la guerre à la Prusse et ses alliés allemands. Et il y parviendra avec cette dépêche d’Ems, diffusion publique tronquée et trompeuse de la Dépêche reçue de Guillaume, qui déclenche l’émoi en France : le retrait de la candidature Hohenzollern n’est peut-être pas définitif !

Au Palais-Bourbon, les députés se déchainent : A Berlin ! est le cri de ralliement du moment, car la veille, la tendance était pacifiste. Aux Tuileries, prêt à signer la déclaration de guerre sur la pression des députés, Napoléon III interroge son ministre de la guerre, le maréchal Le Bœuf, qui lui répondit par cette phrase bien connue : Nous sommes prêts et archi-prêts. La guerre dût-elle durer deux ans, il ne manquerait pas un bouton de guêtre à nos soldats. Pas un bouton ? La phrase est ainsi commentée par Rochefort : ce qui ne voulait pas dire que nous ne manquions pas de souliers ou de canons.

Le 19 juillet, Bismarck peut fumer son cigare avec le sentiment de la mission accomplie :la France déclare la guerre à la Prusse.

[1]Essai sur les mœurs et l’esprit des nations, chapitre 155 (1756).

[2]Simone Weil et « l’histoire officielle » : cette citation apocryphe qui fait la joie des complotistes. Gilles Karmasyn, conspirationwatch.info, 4 février 2019.

[3]Lettre du 12 février 1871 (soit quelques jours après les élections législatives du 8 février 1871) adressée à Henry Harisse, in Correspondance 1812-1876, volume VI (Calmann-Levy, 1883).

[4]Les Châtiments (Hetzel, 1880).

[5]Cependant, la confédération de l’Allemagne du Nord et ces Etats étaient liés par des traités d’alliance militaire défensive et offensive.

[6]Il était particulier que le Bonaparte qui me demandait raison au nom de sa famille fût celui qui avait lui-même reproché injurieusement à Napoléon III sa mésalliance, c’est à dire son mariage avec Mlle de Montijo. Henri Rochefort n’avait aucune crainte d’affronter ce Bonaparte en duel : J’étais jeune et leste. Je tirais sinon bien, au moins assez dangereusement l’épée. Il était lui-même fort épaissi, souffrante la goutte, et si je l’avais « mouché », comme on dit, c’eût été comme dit encore, « un sale coup pour la fanfare bonapartiste ».Il n’en eut pas l’occasion.

Henri Rochefort, Les aventures de ma vie, Tome II, p. 131, 2ème édition (Paul Dupont, 1896).

[7]Henri Rochefort, op.cit. p. 136.

[8]Maxime Du Camp, Souvenirs d’un demi-siècle – Tome II - La Chute de l’Empire et la IIIème République, p. 277 (Hachette, 1949).

[9]Les mémoires de Bismarck recueillis par Maurice Busch, tome premier, , p.57 (Charpentier, 1898).

Commentaires

Enregistrer un commentaire