6ème épisode : "J’ai mangé du cheval et je songe à la selle."

Ces mois de septembre 1870 à janvier 1871 furent terriblement durs pour la population. Car – quelle chance pour Bismarck ! – l’hiver fut glacial. Jusqu'à -20° lit-on ici ou là. Mais si l’on en croit les relevés pris au Parc Monsouris, les températures parisiennes ne descendirent pas au-dessous de – 11° , ce qui est déjà peu. En revanche, il fit beaucoup plus froid dans le Sud : -16° à Montpellier ; -17 à Bordeaux ; -23 à Périgueux. Et rien à voir avec l’hiver 1879, réputé le plus froid du siècle, avec un -33° relevé à Nancy le 7 décembre.

Depuis août, les Halles souffrent de l’encombrement des routes et des chemins de fer en raison des transports de troupes et des munitions. Dès la mi-septembre, les denrées commencent à manquer à Paris. Les Gardes nationaux-boulangers ne travaillent plus, et le pain se fait rare. Pélagie n’a trouvé ce matin, chez les boulangers d’Auteuil, qu’un sou de pain, s’émeut Edmond de Goncourt (19 septembre) qui pourtant ne cesse de passer son temps dans les bons restaurants de Paris – et cela sera ainsi pendant tout le siège de Paris : la disette, puis la famine ne sera pas partagée par tout le monde. Et le 24 septembre, notre bourgeois lunaire et littéraire trouve que dans la capitale du manger frais et des primeurs, il estvraiment ironique de voir les Parisiens se consulter devant les boites de fer-blanc.(…) la carte des restaurant se resserre. On a mangé les dernières huitres hier, et il n’y a plus en fait de poisson que de l’anguille et des goujons. Victor Hugo abonde : Il n’y a plus de beurre. Il n’y a plus de fromage. Il n’y a presque plus de lait ni d’œufs[1].

Fin septembre, les autorités municipales estiment les stocks de nourriture suffisants pour tenir jusqu’au 15 décembre, ce qui paraissait alors bien suffisant[2], d’autant plus que beaucoup de commerçants avaient caché des stocks et que cette estimation ne tenait pas compte des subsistances de l’intendance militaire, ni de ce qui pouvait être demandé aux villes de banlieue, dont une partie des habitants, leurs maires en tête, étaient venus se réfugier à Paris. Néanmoins, les quelques mesures de rationnement ne suffisent pas à organiser les distributions de vivres et de bois, gaz et asphaltes. Henri Rochefort écrit ainsi :

Le thermomètre descendait toutes les nuits à quinze et dix-huit degrés au-dessous de zéro. Le pain diminuait dans des proportions telles que le gouvernement se décida de le rationner. Ce fut le commencement de la grande famine. Les rats devinrent comestibles et les cuissots de chien, plats de luxe. Les enfants mouraient de froid et de privations dans les bras de leurs mères. C’est tout ou plus si on ne servit pas aux affamés de Paris des bébés en daube ou en fricassée.

On essaya de mélanger l’avoine au blé dans la mouture. Nous mangions les chevaux : il ne nous restait qu’à manger leur avoine ; mais cette prolongation des vivres dura peu. Des empiriques proposèrent de composer du pain avec des os de morts et le peuple crût naïvement que le gouvernement allait s’approvisionner dans les catacombes.

Malheureusement la viande, les légumes et l’alcool sous toutes se formes, même les plus frelatées, abondaient dans Paris. Les combattants utilisaient digestifs et apéritifs pour tromper leur faim et réchauffer leurs estomacs. Un verre de petit bleu tenait lieu de déjeuner ; un champoreau, de dîner.

Henri Rochefort cite rats, chiens et chevaux. Ces derniers furent un nouveau sujet de controverse entre hippophages et les autres, ainsi que propriétaires de chevaux, tels que Théophile Gautier, qui dut intervenir, pour que le sien fut gracié.[3]On en mange sous toutes ses formes : Victor Hugo cite le saucisson chevaleresque.[4]

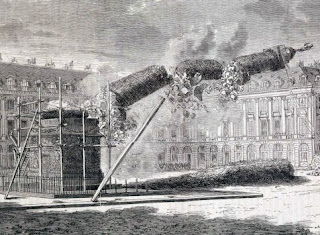

Rochefort n’évoque pas non plus les animaux du Jardin des Plantes, tués autant pour leur viande que parce qu’on ne pouvait plus les nourrir. Castor et Pollux, les deux éléphants du Jardin des Plantes coûtent ainsi 40 francs la livre[5]chez Deboos, le très chic patron de la Boucherie anglaise du 129 Boulevard Haussmann, ce qui est à peine plus qu’un poulet entier (30 francs) et beaucoup moins qu’un sac d’oignons (800 francs). Antilopes, yack, chameaux et zèbres furent aussi sacrifiés, mais pas les singes, jugés trop humains, ni les hippopotames, hors de prix.

On pêche dans la Seine et dans le lac du bois de Boulogne. On élève des poulets dans son jardin. On s’aperçoit que le rat, c’est très bon… le goût en est comme un mélange de porc et de perdreau ![6] …. ce qui est rarement le cas de l’éléphant, et plus économique (3 francs la pièce).

Blanqui, dans La Patrie en danger du 21 novembre 1870, dresse un tableau saisissant de tout ce qui sépare les misérables et les gens riches pendant le siège : que des misérables, affamés et nus, sans travail, sans asile, sans pain, s’en aillent disputer aux obus un meuble abandonné, aux uhlans quelques racines, la société s’irrite de cet attentat à la propriété et fulmine l’anathème contre les coupables.

Que ne faisiez-vous la récolte vous-mêmes, grands défenseurs de l’ordre! Pourquoi les propriétaires ont-ils laissé là leurs mobiliers, leurs choux et leurs carottes? La peur les tenait, et malgré la douleur de la séparation, ils ont préféré la vie à leurs pommes de terre. Cela vous semble tout à fait raisonnable. Mais ce qui vous parait tout à fait odieux, c’est que de pauvres déguenillés osent, même au péril de leur vie, ramasser ces débris perdus, pour apaiser leur faim et couvrir leur nudité.

Ce spectacle était touchant, écrit Jules Ferry, la larme à l’œil[7]

L’inorganisation, l’absence de contrôles et de sanctions firent la fortune des négociants qui retinrent les marchandises pour en faire monter les prix : Une nouvelle du Paris d’à présent : il vient d’arriver une bourriche d’huîtres. Elle a été vendue 750 francs (…) un dindon vivant a été vendu 250 francs.[8]Voilà qui rappelle la plainte de Grimod de La Reynière pendant la Révolution (Pendant les années désastreuses de la révolution, il n’est pas arrivé un beau turbot, ni un esturgeon, ni un saumon à la Halle[9]). On accuse les épiciers de retenir la marchandise pour la rendre plus rare et des gardes nationaux d’en être les complices. Ce commerce, tout gardenationalisé, est un vrai commerce d’accapareurs. Pour ma part, je ne verrais aucun mal à ce que l’on accrochât, à la devanture de leurs boutiques, deux ou trois de ces voleurs sournois, bien persuadé que, cela fait, la livre de sucre ne monterait pas de deux sous par heure.[10] Quant aux bouchers, ils trafiquent la viande ! ce qui rend Victor Hugo malade : Ce n’est même plus du cheval que nous mangeons. C’est peut-être du chien ? C’est peut-être du rat ? Je commence à avoir des maux d’estomac. Nous mangeons de l’inconnu.[11]Ce qui lui inspirera ce joli mot : J’ai mangé du cheval et je songe à la selle.[12] Peut-être ne savait-il pas que la viande de cheval, riche en fer, s’oxyde rapidement et se conserve mal…

Les bourgeois peuvent avoir la diarrhée, ils ne soufrent pas de la disette. Tout au plus constatent-ils que tout ce que les restaurants vous font manger, depuis six mois, vous laissent dans un état permanent d’incomplète satisfaction de l’appétit[13]. Pour les fêtes, les chefs redoublent pourtant d’imagination. Le cuissot de loup, sauce chevreuil, la terrine d’antilope aux truffes, le civet de kangourou, la côte d’Ours, ou le chameau rôti à l’anglaise figurent au menu du restaurant Voisin, 261 rue Saint-Honoré, le 25 décembre, 99ème jour de siège.

La situation alimentaire s’aggrave dramatiquement en janvier – on peut alors véritablement parler de famine chez les pauvres. Le 18, le rationnement de pain tombe à 400 grammes par individu. Quant à faire cuire les aliments… Le froid sévère de cet hiver n’arrange rien. On fait feu de tout bois, de Vincennes aux Champs-Élysées [14] en passant par les boulevards. Mais bientôt, il ne reste que du bois vert, il faut le faire sécher pendant cinq jours avant de le brûler.

Et pourtant, reconnaît Goncourt, il faut vraiment rendre justice à cette population parisienne, et l’admirer. Devant l’insolent étalage de ces marchands de comestibles, rappelant maladroitement à la population meure-de-faim que les riches, avec de l’argent, peuvent toujours se procurer de la volaille, du gibier, les délicatesses de la table, cette population ne casse pas les devantures, ne bouscule pas les marchands et les marchandises – cela a lieu d’étonner.[15]

D’aucun s’étonnèrent d’ailleurs que, dès la paix signée, les étals se regarnissent de nouveau, comme par enchantement. À peine la convention qui mettait fin au siège était-elle signée qu’on voyait reparaître aux halles et ailleurs, comme par un coup de baguette, un certain nombre de denrées et de comestibles qui avaient à peu près disparu depuis quelque temps[16].

On a beaucoup critiqué les négociants spéculateurs. Mais on oublie que Gambetta avait constitué des convois d’approvisionnement de Paris – 15.000 bœufs, 40.000 moutons et 30.000 tonnes de denrées diverses annonce le Journal Officiel,[17]ce qui ne laisse pas d’étonner quand quelques jours auparavant, le gouvernement avait interdit aux journaux de publier des information sur la défense nationale… Bismarck répondit que l’état des voies de chemin de fer, détruites par les Français eux-mêmes, allait sérieusement compliquer cette opération, laquelle ne ferait que retarder la capitulation…[18]Je crois que le meilleur système serait de donner des provisions aux Parisiens, puis de les laisser de nouveau mourir de faim, puis de leur donner encore des provisions. C’est le système de la bastonnade.[19]

Durant le Siège de Paris, la mortalité de Parisiens a doublé et les enfants nés en 1870 ou 1871 auront une moindre espérance de vie. Le Siège a donc eu des séquelles durables[20].

[1]Victor Hugo, op.cit.16 .

[2]G. de Molinari, L’alimentation d’une grande ville assiégée,Revue des Deux Mondes, tome 91, 1870.

[3]Victor Hugo, op.cit.,29 décembre.

[4]Victor Hugo, op.cit.,22 octobre.

[5]Victor Hugo, op.cit.,13 janvier.

[6]Edmond de Goncourt, op. cit. p. 206 ; journée du 24 janvier.

[7]J. Favre, op.cit.,p. 179.

[8]Victor Hugo, op.cit.,25 décembre.

[9]A. Grimod de La Reynière, Almanach des Gourmands, 6èmeannée, p. 58

[10]Edmond de Goncourt, op ; cit. p. 189 ; journée du 13 janvier.

[11]Victor Hugo, op.cit.,31 décembre.

[12]Victor Hugo, op.cit.,1erjanvier

[13]Edmond de Goncourt, op. cit. p. 159 ; journée du 20 décembre.

[14]Edmond de Goncourt, op. cit. p. 192 ; journée du 15 janvier.

[15]Edmond de Goncourt, op. cit. p. 189 ; journée du 13 janvier.

[16]G. de Molinari, Les approvisionnements de Paris à la fin du siège, Revue des Deux Mondes, tome 91, 1871.

[17]Journal officiel de la République française du 13 janvier 1871.

[18]Maurice Busch, op.cit,p.267.

[19]Maurice Busch, op.cit,p.279.

[20]D. Cogneau et L. Kesztenbaum, Short and long-term impacts of famines. The case of the siege of Paris, 1870-. 1871.PSE Working Papers n° 2016-11. 2016.

Commentaires

Enregistrer un commentaire