4ème épisode : un concert de cacophonie

"Il n'y pas de Siège de Paris possible", annonçait le Sénateur Larabit le 30 Août 1870.

Ce quatrième épisode est consacré à la dizaine de jours séparant la proclamation de la République, le 4 septembre 1870, et le début de Siège de Paris (le 15 ou le 17 septembre, selon les différents types de décompte). Le constat est consternant. Les Français, ayant pourtant sous les yeux le spectacle de ce qui se passait à Metz, s'enferment dans Paris, où, sous les yeux ébahis des Prussiens, s'affrontent un Gouvernement sans projet autre que les intérêts individuels, prêt à se compromettre avec les Prussiens et obsédé par la menace ouvrière; et un mouvement ouvrier sans chef. Tous les ingrédients d'une Guerre civile, annoncée par Marx, sont réunis.

Comme dans les épisodes précédents, nous accompagnerons le récit de témoignages de l'époque - quinze jours tels qu'ils furent vécus par les protagonistes; dont, comme toujours, nous vous invitons à lire avec délice les portraits publiés dans le Trombinoscope.

Paris et ses douze députés républicains se sont auto-proclamés Gouvernement de défense nationale – signe qu’il est d’humeur défensive plutôt que d’attaque. Hormis Rochefort, ce sont des anti-bonapartistes, des Parisiens qui prétendent gouverner la France, alors que la province ne dispose d’aucun représentant en leur sein. Hésitants, en tout comme en cela, entre une République sans républicains et une monarchie sans monarchistes[1], ils choisiront la première. Une république sans républicains mais aussi sans alliés à l’extérieur : elle ne sera reconnue que par cinq pays (États-Unis[2], Suisse, Italie, Portugal et Espagne).

Parmi les douze membres du gouvernement, la majorité travaillèrent au triomphe de leur propre personne ou de leur parti, et peu au Salut de la France[3]. D’un côté, les modérés sans conviction, de l’autre les radicaux. Parmi ceux-là, Gambetta, le plus jeune de la bande, le va-t-en guerre ; et, à l’extrême-gauche, Rochefort, mais pour deux mois seulement - il dut se résoudre à démissionner le 1er novembre, et dans un an il sera en route pour le bagne de Nouvelle-Calédonie. Bien que de la famille bonapartiste, Maxime du Camp cherche vainement parmi les membres du gouvernement inauguré le 4 septembre quel est celui qui avait les qualités d’intelligence, d’instruction, d’habileté pour sortir sans trop d’avaries d’un pas si difficile.[4]Il souligne l’absence de diplomates, quand c’était de diplomatie cependant que l’on avait besoin, car, tôt ou tard, même en prévision d’une victoire, le dernier mot devait lui appartenir.

La ligne officielle du gouvernement sera celle des modérés bâtissant leur stratégie sur une idée fausse : la Prusse va cesser la guerre. En prenant possession du ministère des Affaires étrangères, Jules Favre rédigea une note diplomatique dont la pertinence laisse songeur : Le roi de Prusse a déclaré qu'il faisait la guerre non à la France, mais à la dynastie impériale. La dynastie est à terre. La France libre se lève. Le roi de Prusse veut-il continuer une lutte impie qui lui sera au moins aussi fatale qu'à nous ?[5]On s’en étonne jusqu’à Berlin, car la déclaration de roi Guillaume aurait dû être ainsi traduite : Je fais la guerre aux soldats et non aux citoyens français.[6]C’est tout au moins ce qu’ils prétendent.

D’autres à Paris pensent au contraire que les Prussiens ne sont pas près de baisser la garde : Bismarck a juré de nous faire tous mourir de faim[7], martèle Louis Blanc, beaucoup mieux informé.

Qu’importe, continue Favre en se dressant sur ses talons, la République ne cédera ni un pouce de son territoire, ni une pierre de nos forteresses !(note du 6 septembre 1870). Là, ce n’est plus une erreur de traduction, mais plutôt un mensonge sous forme de forfanterie mêlée de jésuitisme (le mot sera en vogue à droite comme à gauche).

Au bruit de l’arrivée des troupes de Bismarck, la capitale s’est vidée de ses bourgeois - beaucoup sont partis en province, au sein de leur famille, dans leurs villégiatures pour fuir ce Paris bientôt encerclé par les Prussiens et agité par les Communeux, comme on disait à l’époque.Dans les quartiers Est, la minorité agissante pousse à la résistance. Combien de divisions ? Pas même 5% d’une vraie, 400 individus tout au plus, avec à leur tête Gustave Flourens (de tendance proudhono-marxiste, minoritaire, membre de l’Association internationale des travailleurs) et Auguste Blanqui (tendance blanquiste, par définition ; majoritaire). Les premiers regardent les seconds de haut, ce ne sont des socialistes que de sentiment, par sympathie pour les souffrances du peuple, mais ils n'ont pas de théorie socialiste ni de projets pratiques de transformation sociale.[8] Les seconds appliquent la théorie socialiste telle qu’elle est conçue, de Londres, par Karl Marx, qui les alerte : toute révolution prolétarienne est prématurée tant que vous êtes encerclés par les Prussiens, et surtout tant qu’il n’y pas de chef pour la mener.

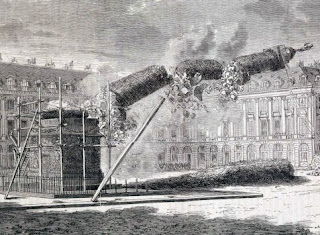

Cette minorité prudhono-blanquiste que le Gouvernement craint tant et dont il ne sait comment désarmer les troupes, est loin de former une masse homogène. Mais ils ont cependant une ambition commune : l’établissement d’une Commune comme on le fit en 1792. Dès le premier jour s'est fondé ainsi le parti qui a voulu constituer plus tard la Commune... Il ne date pas du 18 mars, il date du 10 septembre. Ce jour-là, eurent lieu les premières manifestations ; nous reçûmes l'ordre de doubler les postes dans nos mairies. Le 16 septembre, Delescluze, aux Folies-Bergère, provoquait un mouvement, pour fêter, disait-il, l'anniversaire de la République de 1792 ; au fond, pour forcer la main au Gouvernement.[9] Et dans tout Paris, vont se former des Conseils municipaux qui sont autant de Communes avant l’heure. Ces municipalités furent un grand obstacle pour le Gouvernement de défense nationale : Parmi les maires nommés, dit M. Jules Simon, il y en avait de bons, d'excellents même (et il cite MM. H. Martin, Carnot, etc.. etc.), mais les maires s'arrogeaient tous les pouvoirs, au point que l'un d'eux a fait une véritable loi dans laquelle il édictait des dispositions pénales. (…), qu'un maire créa un conseil d'État pour son propre usage, qu'un autre, supprima, de son autorité privée, l'enseignement religieux et que plusieurs intervinrent dans la législation des loyers[10]. Ces mouvements désordonnés, cette référence à 1792, c’est tout ce que craignait Marx.

Le Gouvernement les reçoit chaque semaine, sans parvenir à la moindre coordination. M. Jules Favre a dû regretter surtout d'avoir laissé pénétrer par cette porte entrouverte les adjoints, encore plus incommodes et plus exigeants que les maires, plus disposés à critiquer et à blâmer, car pendant cinq mois, quelques meneurs, après s'être emparés du pouvoir dans les principales villes, ont dominé, du haut des fonctions municipales qu'ils exerçaient, à l'aide des gardes nationaux qu'ils payaient.[11]

En effet, dès les premières heures du Gouvernement, la décision fut prise d’ouvrir la Garde nationale aux gens du peuple, et de les payer[12]. On tablait sur 60 bataillons de 1.500 hommes[13], il s’en était formé 194 à la date du 30 septembre[14], regroupant près de 300.000 hommes, dont 20.000 repris de justice – bien assez pour faire douter d’une force bien disciplinée. Cette décision eut un effet considérable. Les ouvriers parisiens cessèrent immédiatement de travailler pour s’engager dans la Garde, où ils étaient mieux payés à ne pas faire grand chose. Pour eux, les loyers furent suspendus, et il fut décidé que les biens déposés au Mont de Piété pouvaient être retirés gratuitement[15]. Ils devinrent des bouches à nourrir et le labeur s’arrêta. En particulier, les chantiers d’édification des forteresses de Paris pour résister à l’ennemi s’interrompirent du jour au lendemain. En ce qui concerne la chose militaire, ces gardes nationaux n’étaient pas formés au maniement des armes et à l’art d’être commandés, et la guerre contre la Prusse n’était pas leur but. Leur premières heures ne sont guère reluisantes. Ainsi peut-on lire dans le Journal officiel du 20 septembre une déclaration de Trochu : Une injustifiable panique (…) s’est emparée du régiment provisoire des zouaves qui tenait notre droite. Dès le commencement de l’action, la plupart des soldats se sont repliés en désordre dans la ville et s’y sont répandus en semant l’alarme. Pour excuser leur conduite, ces fuyards ont déclaré qu’on les avait menés à une perte certaine, alors que leur effectif était intact et qu’ils étaient sans blessure ; qu’ils manquaient de cartouches, alors qu’ils n’en avaient pas fait usage… En novembre, encore, le gouvernement lui-même reconnaît perdre son temps en palabres et que les Gardes nationaux sont mal employés : Que le Gouvernement passe son temps à parlementer ou à se défendre, quand il est tenu d’agir sans relâche contre l’ennemi, ; que la Grade nationale et l’armée se morfondent de froid et de fatigue dans nos rues, tandis qu’elles devraient être aux remparts, c’est un crime contre la nation et contre le sens commun.[16]

Une autre série de décisions désastreuses fut d’isoler Paris et d’y laisser le gouvernement. Dans la première quinzaine de septembre, Paris se coupe du monde. Les liaisons ferroviaires sont interrompues - la précieuse ligne ferroviaire Paris-Orléans est ainsi coupée 15 septembre[17], par les Français eux-mêmes. Les correspondances télégraphiques privées sont interdites.[18]Les communications se feront désormais par pigeons voyageurs, par ballons de baudruche et par montgolfière. Et de cette forteresse bientôt assiégée, les diplomates étrangers s’enfuient pour se réfugier à Tours afin de maintenir les communications avec leurs gouvernements. A l’Hôtel de Ville on palabre sur l’opportunité de rester à Paris ou de partir pour Tours. Dès le 5 septembre, il fut décidé que le gouvernement restera à Paris. Le conseil décida sans aucune hésitation, à l'unanimité des voix, que le Gouvernement ne devait pas quitter Paris et qu'une simple délégation suffirait pour diriger les services administratifs en province[19]. A croire que plus la décision est calamiteuse, plus elle fait l’unanimité au sein du gouvernement. Ainsi que le rappellera fielleusement le "Rapport de la Commission d’enquête sur le 18 mars", la place d’un gouvernement n’est pas dans une ville investie, puisque son action s’y trouve nécessairement paralysée. Cette évidence a pourtant échappé aux quatre Jules qui tels Bazaine à Metz, choisissent de s’enfermer, se couper du monde, avec à Paris le siège du gouvernement et des Internationalistes qui lui font la guerre.

Isoler Paris… y laisser le gouvernement… ce ne fut pas encore assez pour les Jules. Il fallait aussi réorganiser les administrations centrales et locales pour les mettre aux ordres d’un Ordre nouveau. Pendant que le ministre de l'intérieur (Gambetta, radical) épurait les agents de son administration ; pendant que le ministre de la justice (Crémieux[20], radical) en faisait autant, et, dans le même esprit, bouleversait la plus grande partie du personnel des tribunaux et destituait jusqu'aux juges de paix ; pendant que le maire central, M. Et. Arago, assisté de ses adjoints, agissait de même à l'égard les principaux membres de l'administration municipale ; plus heureux, le personnel des finances, de la marine et des affaires étrangères échappait, sauf de rares exceptions, à ces bouleversements, qui ne s'opèrent jamais sans grand détriment pour les services publics.[21]

Les discours virils du Gouvernement ne trompent pas les leaders du mouvement ouvrier, qui soupçonnent une forme de duplicité dénoncée par Blanqui dès le 15 septembre, dans La Patrie en danger, en première page :

L’anxiété est profonde ; quelle destinée se prépare pour la France ? L’ennemi est aux portes. Dans nos rues, partout l’appareil de la guerre, le bruit des armes, les flots de soldats. Et pourtant, au milieu de ces tumultes, je ne sais quoi de faux et de contraint, et une impression glaciale, comme si tout ce bouillonnement n’était qu’un simulacre, une boursouflure vide qui va s’affaisser.

Le doute envahit les âmes, le cœur se serre au soupçon d’un immense mensonge (souligné par nous). On sent une lutte sourde entre deux courants, celui du dévouement et celui de l’égoïsme. Qui l’emportera, l’enthousiasme des masses, ou les ruses du petit nombre? Hélas! peut-être allons-nous assister à l’un des plus sinistres dénouements de cet antagonisme éternel.

La résistance contre l’ennemi n’est qu’à la surface. La soumission rampe sous cette apparence. L’opprobre se dissimule derrière l’héroïsme. Qui sait si la comédie de la guerre ne va pas aboutir à une paix ignominieuse ?

Bismarck lisait peut-être Blanqui. Il avait trop bien pénétré le secret de la faiblesse du pouvoir nouveau, quand, le 31 octobre, il disait à M. Thiers, dans une conférence tenue à Versailles : « Ce ne sont pas MM. Jules Favre et Trochu qui gouvernent, ils agissent sous la pression d'une population affolée. »[22]

Paris, une maison de fous habitée par des singes ! dira un peu plus tard un général américain face à Bismarck, propos rapporté par Maxime Du Camp qui ajoute : L’expression est excessive, (…) mais l’état pathologique des esprits était lamentable et surtout sans clarté. C’était le résultat de la révolution entée sur la guerre ; c’était aussi le résultat de la claustration[23]. Paris, isolé du reste du monde, prisonnier derrière ses murailles, sans communication avec l’extérieur, cela ne s’était jamais vu.[24]

Il ne restait plus à Bismarck que d’attendre que Paris tombât d’elle-même. C’est ce qu’il fit. Mais Paris résista, et Bismarck, trouvant le temps long, malgré le froid, la disette, et bientôt la famine, dut employer les grands moyens, les canonnades à partir de la fin du mois de décembre. Il fallut près d’un mois pour que la capitale capitulât.

* *

A la mi-septembre, dans ce Paris près de s’effondrer dans l’insouciance et l'aveuglement, deux hommes s’apprêtent à une confrontation qui déterminera le destin du pays Adolphe Thiers et Léon Gambetta.

Comme souvent, quand la tension monte, Thiers prend le large. Dès le 5 septembre, il fuyait Paris pour rendre visite aux membres de l’Alliance des Neutres, initiée par les Anglais (pourtant alliée de la France dans le cadre d’une première entente cordiale de 1833), et les rassurer : le Gouvernement de la défense nationale n’en était pas un, et que c’était lui, l’homme de la situation, celui qui sera le chef de cette nouvelle République une fois la paix signée, une République conservatrice dont ils n’auront rien à craindre, et qu’ils devraient imposer à la belliqueuse Allemagne. Mais les neutres, à qui Thiers demande d’intervenir, tiennent à le rester. L’Angleterre faisait partout le vide autour de la France ; elle avait un pied dans tous les cabinets de l’Europe, et nous rencontrions partout sa diplomatie pour contrarier la nôtre.[25]

Le hasard du calendrier fit qu’il fut de retour à Paris le 28 octobre, jour de la reddition de Metz et du commencement des troubles qui allaient mener à une première prise de l’Hôtel de Ville par les Internationalistes. On avait autre chose à faire que de l’écouter sur les conséquences de l’isolement de la France, qui avait marqué la déclaration de guerre de juillet 1870 et qui perdurait vis à vis du Gouvernement de défense nationale.

L’autre homme, c’est Gambetta. L’embarrassant Gambetta, que l’on enverra à Tours le 7 octobre faire fonctionner l’administration, autrement dit, gérer les affaires courantes. Officiellement, parce qu’il était le plus jeune de tous et que le mode peu tentant de locomotion par ballon ne l’effrayait pas[26](la montgolfière). Ce jeune homme, qui avait déjà piqué le ministère de l’Intérieur à Picard, arrivera à Tours où il trouva le ministère de la guerre vacant ; l’amiral Fourichon venait de donner sa démission. M. Gambetta prit résolument le portefeuille de la guerre, en même temps que celui de l'intérieur ; et bientôt en vertu des pouvoirs dont il était revêtu, il s'arrogea une sorte de dictature, et ne craignit pas d'assumer sur sa tête la responsabilité de la direction de plusieurs armées.[27]Il s’arrogera aussi les pouvoir du ministre des Finances, exigeant, sans succès, du gouverneur de la Banque de France de faire tourner la planche à billets, et organisant sur les conseils de ce dernier, un emprunt auprès du gouvernement anglais, sans plus de réussite.

Comme si la cacophonie n’était pas assez grande, ces deux hommes allaient se faire la guerre, chacun des deux voulant éliminer l’autre pour exercer le pouvoir.

C’est dans ce désordre mental stupéfiant, avec un Gouvernement sans vision et un mouvement social sans leader, tous deux dans un Paris emmuré, que commence, le 15 septembre 1870 le Siège de Paris. Un siège qui allait durer 138 jours, et allait faire, officiellement, 24.000 morts et blessés.

[1]Maurice Busch, op.cit. p. 72.

[2]Les États-Unis avaient offert à Bismarck leurs services de médiation en la nouvelle république française et la Prusse (Maurice Busch, op.cit. p. 72).

[3]Rapport de la commission d'enquête chargée d'examiner les actes du Gouvernement de la défense nationale

[4]Maxime Du Camp, op. cit.p. 140.

[5]Jules Favre et le comte de Bismarck : entrevue de Ferrières : documents officiels, publiés par G. D’Heylli, 1870.

[6]Maurice Busch, op.cit.p. 232.

[7]Edgard Quinet depuis l’exil, Madame Edgard Quinet, (Ed. Calmann-Lévy, 1889), p. 381.

[8]F. Engels, Le programme des émigrés blanquistes de la Commune, Der Volksstaat N° 73, 26 juin 1874.

[9]Rapport de la commission d'enquête chargée d'examiner les actes du Gouvernement de la défense nationale.

[10]Rapport de la commission d'enquête chargée d'examiner les actes du Gouvernement de la défense nationale.

[11]Rapport de la commission d'enquête chargée d'examiner les actes du Gouvernement de la défense nationale.

[12]Garde nationale : constituée en 1790, il s’agit d’une milice armée formée à Paris et en province de citoyens « actifs » donc, aisés, pour se protéger des troubles révolutionnaires. Elle fut maintenue sous les différents régimes. En 1870, elle devint « populaire ». Par décision du 7 septembre, le ministre de l’Intérieur est autorisé à payer des subventions, à titre de solde, aux corps de volontaires armés. (Journal officiel du 9 septembre). A l’origine, la solde était de 1,50 francs par jour (décret du 13 septembre 1870) auxquels s’ajoutèrent 0,75 francs payés directement aux femmes des gardes nationaux (Journal du siège du 28 novembre 1870).

[13]Journal officiel du 9 septembre.

[14]Rapport de la commission d'enquête chargée d'examiner les actes du Gouvernement de la défense nationale

[15]Journal officiel du 9 septembre.

[16]Journal du Siège, Le Gaulois, 1er novembre 1870.

[17]Journal du Siège, 16 septembre 1870.

[18]Journal officiel du 10 septembre.

[19]Rapport de la commission d'enquête chargée d'examiner les actes du Gouvernement de la défense nationale

[20]Bien que cela sorte de note sujet, signalons qu’Adolphe Crémieux fit adopter par le gouvernement les décrets du 24 octobre organisant l’émancipation des juifs d’Algérie, créant ainsi une discrimination entre musulmans et juifs d’Algérie, qui se sentaient d’ailleurs arabes avant d’être juifs ou musulmans. Ces décrets divisèrent aussi la population métropolitaine et fut pour un part dans la montée de l’antisémitisme en France, qui allait culminer lors de l’affaire Dreyfus.

[21]Rapport de la commission d'enquête chargée d'examiner les actes du Gouvernement de la défense nationale.

[22]cité dans le Rapport de la commission d'enquête chargée d'examiner les actes du Gouvernement de la défense nationale.

[23]En effet, vers la fin septembre, Paris était non seulement encerclé, mais aussi privé, par la suite de la rupture du câble, de toutes communications avec le dehors. Rapport de la Commission d’enquête.

[24]Maxime Du Camp, op. cit.p. 162.

[25]E. Duvergier de Hauranne, L’Alliance anglaise et la ligue des neutres pendant la guerre de 1870-1871, La Revue des Deux Mondes, tome 99, 1872, p. 481-517

[26]Rapport de la commission d'enquête chargée d'examiner les actes du Gouvernement de la défense nationale.

[27]Rapport de la commission d'enquête chargée d'examiner les actes du Gouvernement de la défense nationale.

Commentaires

Enregistrer un commentaire