5ème épisode : "Comme de sinistres fourbes…."

Dans ce 5ème épisode, il sera question de Jules Favre maquillé façon Folle de Chaillot; d'Adolphe Thiers pleurant comme une madeleine, mais consolé par Bismarck; de Gardes nationaux qui préfèrent le chant des oiseaux au sifflement des balles; des Prussiens qui attendent que ça sente le roussi; de futurs communards qui se cassent la figure dans les salons de l'Hôtel de Ville; de détournements de pigeons voyageurs; d'un Empereur allemand sacré dans la galerie des Glaces à Versailles; et de bien d'autres choses encore, tout aussi palpitantes quoique peu reluisantes. Non, l'histoire de la guerre de 70-71 et de la Commune n'a vraiment rien d'ennuyeux!

Dans la série "Les Girouettes" d'Alexandre Baylac : L'éloquence de Jules Favre (crédit : Paris Musées)

Pour les paresseux qui auraient la flemme de consulter ma sélection du Trombinoscope, voici comment Touchatout décrivait Jules Favre dans la période qui nous intéresse :

"A peine à la tête de la République, le premier soin de M. Jules Favre fut d’aller à Ferrières, prier M. de Bismarck de piétiner dessus avec ses plus grosses bottes. M. de Bismarck ne se le fit pas dire deux fois, et M. Jules Favre en se retirant fut obligé d’emprunter huit mouchoirs de poche au grand chancelier pour éponger ses larmes devenues célèbres. — Ce fut à la suite de cet entretien que Monsieur Jules Favre prononça ces fameuses paroles : Nous ne céderons ni un pouce de notre territoire ni une pierre de nos forteresses, phrase qui fit bondir la France d’enthousiasme et lui permit un instant d’espérer qu’elle avait enfin mis la main sur un nouveau Danton ; malheureusement M. Jules Favre n’était qu’un Danton humide. — Depuis ce moment M. Jules Favre ne marcha plus que de défaillance en défaillance, de sanglot en sanglot. Il crut jusqu’au dernier moment en Trochu comme le plus épais des abonnés de la Patrie, et lui laissa mener Paris à sa perte, avec la tranquillité d’âme d’un grand citoyen qui se dit : Je n’ai rien à me reprocher dans les malheurs de mon pays, puisque j’ai pleuré dessus trois fois par jour pendant six mois."

* *

Le 15 septembre 1870, l’ennemi est sous Paris. Il a été signalé hier à Créteil, à Clamart, à Charenton, à Saint-Ouen même, c’est à dire à la portée de nos canons[1]. Le 17 marque le premier jour officiel du Siège. Dès le 19, Favre, convaincu que les Prussiens, raisonnables, allaient traiter la France avec bienveillance, se précipite voir Bismarck – ce sera la fameuse entrevue de Ferrières (le château où se déroulaient les fêtes impériales devenu Q.G. des forces allemandes). L’entrevue commence plutôt mal, Jules Favre arrive sur le lieu du rendez-vous au moment même où Bismarck, lassé d’attendre, est sur le point de repartir[2] - il s’était trompé de route : tout un symbole. Enfin face à ce curieux individu, Bismarck annonce ses conditions : il ne peut y avoir de paix sans cession de territoire, ce qui n’aurait pas dû être une surprise - Bismarck n’a jamais caché que Strasbourg et Metz devaient cesser d’être un point d’attaque pour la France. Pour Strasbourg sans aucun doute et la ville est déjà investie par les Allemands. Pour Metz (qui assiégée depuis le 20 aout, n’est pas encore tombée, ce ne sera fait que le 28 octobre), Bismarck est moins ferme. Le chancelier, pour des raisons politiques veut traiter la garnison (de Metz) avec plus de ménagement[3]

Ces raisons politiques tiennent aux divergences qui existent entre Bismarck, Moltke (le chef d'Etat-Major prussien) et Guillaume 1er. Le premier privilégie les indemnités de guerre, car plus sûres que des conquêtes territoriales, toujours fragiles – c’est la vision politique de la guerre. Le chef d’état-major prussien, lui, privilégie les conquêtes territoriales, dans une optique de sécurité – c’est la vision militaire de la guerre. Le roi Guillaume, quant à lui, hésite entre les deux, tout en veillant à l’équilibre européen, de concert avec le tsar Alexandre 1er et la reine Élisabeth d’Angleterre (ils ont d’ailleurs formé l'Alliance de Neutres pour y veiller).

Lorsqu’il entendit les mots de cession de territoire, Jules Favre devint terriblement excité : il se mit à pousser de profonds soupirs, leva les yeux au ciel et versa même, paraît-il, quelques larmes patriotiques, écrit l’auteur des Mémoires de Bismarck. Des larmes patriotiques, mais surtout de comédien ? C’est ce qu’affirme Bismarck, selon ce même auteur : Il jouait la comédie, tout simplement. Il croyait me faire de l’effet, comme les avocats du barreau de Paris en font sur le jury. Bien mieux, j’ai la conviction absolue que, à Ferrières, il s’était maquillé… Oui, je vous jure qu’il s’était maquillé… Le matin de notre deuxième entrevue, il était tout gris et il s’était mis du vert sous les yeux, afin de se donner les apparences d’un homme qui avait cruellement souffert. Je ne dis pas qu’il n’avait pas souffert, mais, quand on souffre, on n’est pas un homme politique. En politique, il n’y a pas de place pour la pitié.[4]Et continuant dans le registre tragico-comique, Jules Favre ajoute, en revanche, de l’argent, tant que vous voulez.[5]Les chiffres de 5 ou 6 milliards de francs sont alors cités.

Outre les questions territoriales et d'indemnité, Bismarck a un préalable. Pas d’élections, pas de paix ! Ils ne veulent pas comprendre cela. Non, Jules Favre ne comprend pas cela. Incompréhension feinte, c’est possible, car en réalité, il ne sait pas comment s’y prendre avec ces ouvriers de l’Est parisien, cette racaille rouge, … et le résultat des élections dans un Paris vidé de ses bourgeois sera socialiste et révolutionnaire, se dit-il.

Voilà ce qui a empêché toute solution à Ferrières. Bismarck avait en face de lui un avocat gesticulant, sans légitimité qui lui parlait comme on s’adresse à un jury de tribunal, au pire comme un orateur de rue soucieux d’émouvoir les foules, et non comme un diplomate formé à l’art de la négociation. Impossible, dans ces conditions, de négocier. Bismarck est consterné. J’ai perdu deux jours à écouter des bavardages d’avocat… Nous finirons par être obligés de faire un compromis avec Napoléon et de l’imposer de nouveau avec la France. [6]

Jules Favre, un comédien au point d’en faire, comme le fait Henri Guillemin, un maître de la duplicité, obsédé par la paix et surtout rêvant de l’armée prussienne nettoyant les faubourgs de l’Est parisien ? Prêt, pour cela, à céder Strasbourg, Metz, et pourquoi pas Belfort, avec en prime quelques milliards de francs? La comédie de Ferrière (ainsi que l’édito de Blanqui) donne du poids à cette thèse, d’autant que la comédie continue…

Le 23 septembre, Jules Favre adresse une lettre à Bismarck, dans laquelle rejette les conditions allemandes, demandant avec le plus grand sérieux qu’avant de bombarder Paris, il en fasse notification aux autorités de la ville, afin que le corps diplomatique puisse s’éloigner.[7]Mais quelles autorités de la ville ? Et est-ce donc là la seule préoccupation de Favre, évacuer le corps diplomatique ? Bismarck répondit sobrement qu’il n’était pas d’usage dans la guerre d’annoncer le commencement d‘une attaque, et que le gouvernement n’avait qu’à se déplacer à Tours.

Dans Paris, la défense est tout autant désorganisée. L’armée régulière est pour une grande part assiégée ou prisonnière dans l'Est. Les Gardes nationaux parisiens prennent la fuite au premier coup de fusil, et les défenses sous forme de barricades n’ont rien de réglementaire, au point qu'il a été décidé que les barricades se feraient avec les matériaux les plus faciles à approprier à chaque quartier, et que ces barricades n’auraient aucun caractère d’uniformité.[8]Barricades bricolées et petits métiers se développent, en fonction de la demande principalement des garde nationaux : sur les trottoirs de Paris, on ne compte plus les marchands de képis, bouchons à fusil, jugulaires, pompons, musettes, ceinturons, numéros de képi[9], volés sur des cadavres ou dégottés on ne sait où… Dans ce désordre à tous les étages de la société, les Parisiens gardent de leur humour[10] et le goût du divertissement. Au point que Trochu se sente obligé de mettre le holà : Ce n’est pas l’heure, assurément, des promenades à travers la ville, et ces manifestations (…) font un pénible contraste avec la gravité de la situation où est le pays[11]. Il faut préciser que la promenade favorite des Parisiens se fait sous la barbe des uhlans. Faire le tour de Paris dans un compartiment de chemin de fer de ceinture, c’est aujourd’hui, à part des excursions aux avant-postes, le seul voyage un peu long qui nous soit permis, écrit benoitement Édouard Dangin, publiciste et photographe qui nous a laissé un Paris incendié, 1871[12]. Peut-être y–a-t’il croisé Jules de Goncourt, familier de ces promenade sur la ceinture, si l’on en croit son Journal. De quoi irriter Trochu, en effet.

La presse de gauche (Le Siècle), demande le couvre-feu à dix heures. La presse de droite (Le Gaulois) n’en veut pas : est-ce que Paris, sans magasins étincelants, sans cafés ouverts, sans plaisirs, est encore Paris ? Ce n’est plus qu’un grand Carpentras. La gaité chez les Parisiens est la compagne obligée du courage. D’autres peuples ont le courage morne ; chez nous il s’allie toujours à la bonne humeur.[13]Il est vrai que dans l’Est parisien, on danse boulevard de Clichy, on chante boulevard Rochechouart, chaque soir de cinq à sept, et aussi boulevard des Batignolles, au concert des moblots - la garde nationale mobile- animé par M. Lemaitre, ancien élève du conservatoire, chanteur comique, mais très enrhumé pour le quart d’heure.[14]Plus tard, la foule pourra se presser à L’Ambigu-Comique[15] retrouver le plaisir du mélodrame en cinq actes – il en sera joué sans interruption tout l’hiver. Quant aux bourgeois, ils pourront bientôt se rendre à l’Opéra pour assister deux fois par semaine à des soirées musicales dont une partie des recettes sera donnée aux bonnes œuvres[16] ; ou à la Comédie-Française, écouter des extraits d’Horace ou du Misanthrope, en tenue de ville, au profit des blessés.

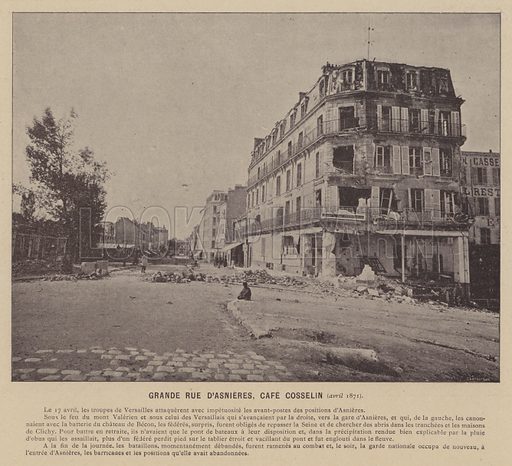

Le 2 octobre, Toul et Strasbourg sont pris. Le 4 octobre, le roi Guillaume et le chancelier Bismarck s’installent à Versailles – c’est une humiliation de plus, pour le lieu et aussi pour la date, un mois après l’avènement de la IIIème République.

La presse de gauche dénonce la confusion qui règne au sein du Gouvernement et une autre débâcle qui s’annonce : Son ineptie et sa complicité lui deviennent des moyens de succès. Hélas, on ne prévoit que trop comment finira cette débauche.[17]Oui, cela finira comme en 1848, le peuple sera dépouillé de sa révolution, la bourgeoisie reprendra le dessus, et l’ordre établi sera rétabli : Allons-nous refaire 48 sous les canons de la Prusse, passer par Mars et Avril pour arriver au 15 Mai et aux journées de Juin ? (…) Les factieux affolés de l’Hôtel de Ville ne pensent même plus aux Prussiens. Leur idéal est de se débarrasser du peuple à tout prix par un coup d’État ou la guerre civile[18]. Sans oublier le leit-motiv de toute cette période et –au-delà : Arrivés aux portefeuilles qu’ils convoitaient si ardemment, ces judas ne songent qu’à continuer cette usurpation à leur profit. Oh! jésuites!(…) Trochu n’a fait que des proclamations assez semblables à des mandements d’évêques et peu encourageantes pour la résistance. Il nous y engage à l’humilité chrétienne, à la soumission aux décrets de la Providence, nous y donne sa bénédiction épiscopale, et laisse le comité d’artillerie empêcher tout canon de se fondre![19]

Le retour de Thiers (28 octobre) de sa tournée européenne ajoute à la cacophonie. Surveillant Gambetta comme le lait sur le feu, pour le marginaliser, il va jouer un rôle de ministre sans portefeuille, qu’il n’est pas, prônant l’armistice alors que Gambetta n’en veut pas. Trochu est des deux partis, selon à qui il parle, et discute de levée du siège du Paris avec Gambetta. Il organisera la libération de Paris par la Normandie, promet-il, et Gambetta, par Orléans.

Thiers pensait avoir la paix une fois Gambetta expédié à Tours et pouvoir traiter à nouveau traiter des conditions d’un armistice puis de la paix avec Bismarck – la première rencontre est programmée pour le 31 octobre. Il n’en fut rien. Gambetta, dès les premiers jours de son séjour à Tours, réussit à lever une armée de 120.000 hommes pour son projet de libérer Paris en passant par Orléans, où l’attendent 40.000 Bavarois, seulement, mais des Bavarois aguerris, soutenus par les troupes prussiennes, face à une armée de 120.000 hommes mal entrainés – rappelés d’Algérie, réservistes, soldats de dépôts – soutenus par personne, les alliés européens s’étant excusés après avoir éconduit Thiers dans ses demandes d’intervention.

Gambetta décide, seul, que l’attaque aura lieu le 29 octobre. On imagine Thiers bouleversé par la nouvelle, lui qui s’apprête à entrer en négociations avec Bismarck.

Dans quelles circonstances l’attaque du 29 octobre n’a-t-elle pas eu lieu ? Henri Guillemin avance que Thiers aurait eu un entretien – secret – avec Aurelle de Paladines, le général de l’armée du Sud, sous les ordres de Gambetta ; et que Paladines, peu sûr de ses troupes et peut-être satisfait du poste promis par Thiers (ce sera en mars 1871 le commandement de la Garde nationale), aurait effectivement décidé, le 28 de ne pas attaquer.

La chute de Metz, ce même 28 octobre, alors que la ville n’a pas vu l’ombre d’un projectile allemand depuis le début du mois, ne pourra que faciliter les discussions avec Bismarck, qui a en face de lui un Jules Favre au bord de la crise de nerf et un Adolphe Thiers prêt à couper la résistance de Paris pour s'attirer les bonnes grâce de Bismarck et des Neutres, avec en ligne de mire une Présidence de la République – et qu'importe si la pilule des deux capitulards est difficile à avaler pour les observateurs les plus aguerris, qui sont tous de gauche, et pour Gambetta qui s’exclame Soldats, vous avez été trahis, non déshonorés ![20]… La capitulation de Metz est maintenue secrète jusqu’au 30 octobre, quand la chose finit par se savoir par des témoins oculaires. Malgré les démentis de Jules Favre, on entend dans Paris, des A bas les traitres ! Pas d’armistice ! La guerre à outrance.

En arrivant à Versailles le 31, Jules Favre a échappé au pire et, en en repartant, pense avoir trouvé un accord avec Bismarck. On convient d’un cessez-le-feu le temps de procéder à des élections législatives, même dans les zones occupées par les Prussiens, et Favre obtient le droit de ravitailler Paris.

Mais il y a un problème. Depuis la veille, Paris s’est embrasé à la nouvelle de la prise de Metz. Contre l’avis de Blanqui, Flourens et ses affidés assiègent l’Hôtel de Ville et font prisonniers une partie des membres du gouvernement de défense nationale. Un nouveau gouvernement est formé. La Commune est proclamée, un Comité de salut public est établi. Mais le nouveau gouvernement, qui ne s’appuyait pas sur les grandes masses, se montra irrésolu et hésitant[21] tandis que les insurgés s’étripent - certains veulent nommer Rochefort au sein du Comité, d’autres s’y opposent en le traitant de traître. Place de l’Hôtel de Ville, des gardes nationaux crient A bas la commune ! Vive Trochu ! Vive la république ! mais à Belleville, les Tirailleurs de Flourens, crient Vive la Commune ! et A bas les traitres !

La Commune aurait pu naître le 31 octobre 1870. Ce sera pour plus tard, car dans la soirée du 31, le gouvernement promet des élections dès le 3 novembre. Sur le coup de trois heures du matin, l’Hôtel de ville est évacué grâce au concours empressé de la garde nationale et de la garde mobile, sans effusion de sang[22]mais surtout à cause des désaccords violents entre Flourens et Blanqui[23] : Quant aux chefs de la manifestation, Blanqui, Félix Pyat, Flourens etc. , dès l’arrivée de la troupe, ils s’étaient prudemment retirés.[24] Blanqui, dans les colonnes de son journal (La Patrie en danger) reste muet sur cet épisode, mais un de ses collaborateurs décrit le sort qui lui fut réservé : assailli de coups de poings et de bourrades. Il est rejeté violemment dans un corridor, où il tombe presqu’inanimé, les vêtements en lambeaux.[25]Bilan de cette nuit du 31 octobre : 800 arrestations dont quinze femmes et une cinquantaine d’incarcérations. Un conseil de guerre est convoqué. Il rendra ses sentences le 10 mars 1871.

Inévitablement, on ne peut que penser que ce manque de transpiration cache l’innommable côté français : des territoires, de l’argent, tout ce que vous voulez, cher Bismarck, tant que vous nous aidez à nettoyer Belleville, d’ailleurs, si vous acceptiez de le faire vous-même, voilà qui serait encore mieux. Prendre les communistes à la gorge, voilà ce qu’il faut faire ! Rétablir l’ancien ordre établi… car combien sont-ils, ces trublions ? Affamer Paris, faire tomber Belleville par la disette plutôt que par les canons, voilà l'option de Bismarck.

Mais au contraire de Favre, Thiers sait calculer et peut compter sur le fait que les communistes sont loin d’être majoritaires à Paris ! Et de fait, les élections promises le 3 novembre, ont bien eu lieu ce jour-là mais… sous forme de plébiscite ! Les électeurs de Paris ont approuvé par une éclatante majorité (558.000 oui ; 63.000 non), l’action du Gouvernement de défense nationale. Ces chiffres permettent de mesurer l’ampleur du mouvement ouvrier et de ses sympathisants, dans un Paris, rappelons-le, déserté de toute la haute bohème bonapartiste et capitaliste (Marx). Ce qui permet à Trochu, de déclarer sans sourciller : Nous ne voulions pas triompher. Vos acclamations nous forcent à sortir de la modestie.[29]

Bismarck et le couple Favre/Thiers se résolurent-ils à mettre en œuvre ce qui n’avait pas transpiré de leur échange du 31 octobre ? Un siège long auquel seule la famine mettraient un terme ? Il est troublant, en effet, que sur le principe de ravitaillement de Paris, on apprenne que Thiers l’a demandé, certes, mais il avait l’ordre, auquel il s’est rigoureusement conformé, de ne pas être trop rigoureux pour son application[31]. Voilà un beau sophisme : « être rigoureusement pas trop rigoureux ! »

Alors les combats reprennent. Paris vit au son des canonnades. Les Prussiens mènent une triple offensive, à l’est, à l’ouest et au sud de Paris.

Au sud, Aurelle de Paladines, après avoir pris Orléans le 9 novembre, entreprit de marcher vers Paris, mais fut vaincu à Beaune-La-Rolande (à quelques kilomètres au sud de Fontainebleau) par une armée bavaroise qui avait entretemps reçu le renfort de deux divisions prussiennes. Gambetta, toujours vociférant, exalté jusqu’à la démence par cette série de revers, décide de quitter Tours, où il n’est plus en sûreté, pour aller se mettre à l’abri derrière la Gironde.32]Repliées à Orléans, les troupes de Paladines en furent chassées le 2 décembre (jour funeste pour les armées française). C’en était fait de l’armée du Sud. A l’Ouest, Rouen tombe aux mains des Prussiens le 6 décembre. La stratégie de Trochu à l’Ouest échoue tout autant que celle de Gambetta au Sud. Et c’est sans parler des forts de l’Est qui étaient tombés dès la fin octobre, malgré la bravoure d’Ernest Baroche, héros oublié et qui pourtant mériterait à lui seul un hommage qui, sans effort, ferait contraste avec la médiocrité de la plupart des hommes évoqués ici[33].

Partout, dans la France occupée, nos armées sont en déroute. On se défend comme on peut, en accusant les Prussiens de réquisitions abusives, de pillages, d’incendies, et de détournements de pigeons voyageurs pour récupérer les messages top secrets de l’état-major ou faire porter de fausses nouvelles au Gouvernement[34]La guerre, on l’oublie parfois, se situe aussi dans les airs, à coup de désinformation et d’espionnage.

De cette débâcle, Jules Favre en ressort plus déconsidéré que jamais, Gambetta, plus encore opposé à un armistice, sauf pour renforcer nos armées[35], et Thiers désespéré – ce Thiers, toujours brouillon, tracassier, souvent perfide, écrit Maxime Du Camp. En Europe, les cours perdent patience. Alexandre II de Russie, qui craint une Allemagne trop puissante, demande à Guillaume de mettre fin à la guerre, en traitant avec le général Trochu. Guillaume est prêt à négocier, mais Bismarck s’avoue désemparé : Que voulez-vous que j’y fasse ? Dès qu’il s’agit de paix, ou seulement d’armistice, je tombe dans le vide ; Trochu n’exerce aucune autorité, il y a en France trois gouvernements qui ne sont d’accord sur aucun point : il y a la délégation de Tours, la Défense nationale et la populace parisienne[36]. Et c’est sans compter sur la Ligue du Midi, formée à l’instigation de la Commune de Marseille, par une douzaine de département du Sud de la France, et l’Algérie pour former leur propre gouvernement.

Le canon tonne, cependant, du côté français, sur les lignes prussiennes, qui répondent avec modération. Ce qui n’empêche pas les Gardes nationaux de se rendre insupportables au Gouvernement de défense nationale, au point que le bataillon des Tirailleurs de Belleville est licencié le 6 décembre. Ce bataillon est celui de Flourens, qui fut emprisonné le jour même à la Conciergerie, puis à Mazas – il sera libéré à la suite d’un coup de force le 21 janvier 1871. Le bataillon des Volontaires du 147° est lui aussi licencié, sur son refus de marcher, sur ce que les femmes des hommes mariés, qui en font partie n’auraient pas touché pendant leur absence les 75 centimes que le Gouvernement de la défense nationale leur a alloués.[37]

Cependant, le désordre n’est pas la règle, tout au moins officiellement, car il arrive que le Gouvernement, après avoir fustigé leur couardise, salue les Gardes nationaux pour leur grande ardeur et condamne certains journaux qui les décrivent perdant leur temps à des distractions futiles[38]. C’est que le Gouvernement manque cruellement de soldats « réguliers », en captivité de l’autre côté du Rhin. Il faut bien remonter le moral des troupes.

Ces mois de novembre et décembre furent, pour Bismarck, deux mois d’attente, pour mettre à exécution ses projets : affamer Paris (ce qui prend du temps, Thiers appliquant rigoureusement la règle de ne pas être rigoureux), puis donner le coup de grâce sous forme de canonnade. Mais si les approvisionnements sont interrompus, si des mesures de rationnement et de réquisitions sont adoptées, ce n'est que très progressivement, et pour les biens essentiels. Les personnes qui sont prises dans la zone neutre entourant Paris sont arrêtées et expédiées en Allemagne pour y être jugées. Paris n’est pas bombardé pendant cette première période du Siège, mais les banlieues, elles, ne seront pas épargnées. Le château de Saint-Cloud et celui de Clamart sont détruits. Créteil est pillé. La liste est longue… Nombre de bourgeois déplorent que leurs maisons de villégiature dans ces zones alors verdoyantes, Passy et autres Chaillot, aient été endommagées puis pillées.

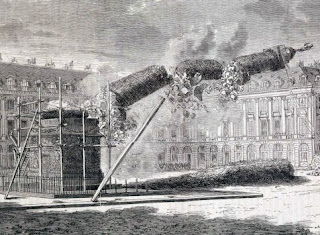

Ce n’est que le 9 décembre que Bismarck met les canons Krupp en position à Versailles. Ils sont rangés dans l’arsenal prussien de Versailles, écrit le correspondant du Times, l’un à côté de l’autre comme des bouteilles dans une cave. Mais ni Guillaume, ni la reine d’Angleterre ne veulent que Paris soit bombardé. Alors, Bismarck ronge son frein et en est réduit à contempler ce Paris toujours pas affamé, ou pas suffisamment, ce Paris pourtant transi par le froid (le mercure tombe souvent à -15°), ce Paris où le Gouvernement cache ses atermoiements et ses divisions en attendant des nouvelles de Bordeaux, qui ne viennent pas (la faute au froid) et quand elles arrivent, s’interroge sur leur véracité tant elles sont mauvaises ; et attendant, aussi armées marchant à notre secours[39]; ce Paris, enfin, où les socialistes sont divisés. Il lui faudra attendre le 27 décembre. Ce 96ème jour du Siège est le premier jour de bombardement, sur l’Est Parisien (Avron, Le Raincy, Noisy et Neuilly sur Marne). Les feux ne furent pas particulièrement violents ce jour-là. Mais ils montèrent peu à peu en puissance, et à partir du 5 janvier 1871, les bombardements ne se limitent plus aux forts de l’Est. Ils dévastent les quartiers de la Rive Gauche de Paris – et ces bombardements sont furieux. Dans son journal, Victor Hugo en fait le décompte presque jour par jour, minutieusement, jusqu’au 20 janvier. De son appartement de la rue de Vaugirard, Madame Quinet raconte quant à elle que dans la nuit du 8 janvier, la mort a passé bien des fois sur notre tête. Les obus sifflaient dans l’air, ils allaient éclater à quelque pas de la maison, rue du Regard, rue Madame… On eût dit comme des trains rapides qui passaient dans l’air et faisaient trembler les vitres ; puis des frôlements le long des murs, des détonations formidables[40].

Le 12, Paris est en feu. Cela ne suffit pas, dit Bismarck, il faut que nous sentions le roussi d’ici, dit-il,[41]c’est à dire des hauteurs de Versailles. S’il est d’humeur à blaguer, c’est sans doute parce que les accords avec les États du Sud de l’Allemagne vont bon train, si bien que le 18 janvier, l’Empire sera proclamé dans la Galerie des Glaces du château de Versailles - quelle humiliation pour les Français ! Le roi a été officiellement salué du titre d’empereur. La cérémonie a été imposante : elle a été entourée d’un grand apparat militaire. Tous ceux qui y ont assisté disent que c’est un spectacle inoubliable.[42]Ce soir-là, Goncourt, toujours aussi désarmant, ne trouve rien de mieux que s’émerveiller devant un petit phénomène de la nature, qui tient de la féérie : chaque de feuille d’arbre est revêtue d’une autre feuille de glace.[43]

Durant tout ce mois de janvier, Paris a subi les attaques prussiennes plus qu’elle n’a tenté de les contrer – le défaitisme de juillet 1870 perdure. Et ce n’est que pour calmer l’ardeur des gardes nationaux et le début de guerre civile qui agite Paris que, tardivement, le 19 janvier, une offensive à Buzenval, à quelques kilomètres de Versailles est décidée – après 10 jours d’atermoiements dus au froid, la pluie et le vent. Jules Favre avoue à Bismarck : A Buzenval, où vingt-cinq bataillons de la garde nationale ont été engagés, il n’y a que les gens riches qui se soient battus ; les autres ont fait la soupe et se sont repliés, sans tirer un coup de fusil. C’est pourtant la seule fois que Bismarck s’émeut de tant de bruit, au point de se déplacer in petto depuis Marly voir les 80.000 français menaçant le Mont-Valérien. La lutte a été terrible[44], reconnaît-il, ce qui dans sa bouche est un hommage. Mais ses troupes en sont sorties vainqueurs.

Cette fois-ci, ça sent le roussi attendu par Bismarck, et d’ailleurs, dans son journal, Goncourt note, au 20 janvier, que c’est la désespérance la plus complète, sous la forme ironique, la forme particulière du désespoir français. « Nous y sommes ! nous y sommes ». Et ils parlent de l’armée de Paris, ne voulant plus se battre, du noyau héroïque qui la soutenait, tombé à Champigny, à Montretout…. Et toujours l’incapacité des chefs…

L’état-major français reste pudique sur les pertes de Buzenval, mais elles furent nombreuses. La France y perdit entre autres un peintre de talent, grand prix de Rome 1866, Henri Regnault. Il avait 27 ans. Les pertes sont sérieuses, balbutie Trochu. Sans doute le mot qui fit déborder le vase. Sa destitution est demandée. Il « démissionnera » deux jours plus tard.

Durant tout ce mois de janvier, la Conférence des Neutres, à Londres, attend Jules Favre, qui ne vient pas. Il aurait pu y trouver des appuis, mais les retards mis par Bismarck à lui délivrer un sauf-conduit (véritable épopée clochemerlesque dont Favre remplit un tiers de ses mémoires) suffisent à vaincre sa résistance, mieux encore le convainc de rester à Paris : il (Bismarck) allait droit à mon cœur quand il invoquait ma responsabilité engagée et le devoir de couvrir Paris de mon corps à l’heure fatale où sa dernière espérance s’évanouirait[45].

Et c’est ainsi que toute espérance évanouie. Le 23 janvier 1871, Jules Favre se rend seul à Versailles pour entamer les négociations d’un armistice. Ce qui étonne Bismarck, c’est qu’ils ne m’aient pas envoyé un général. C’est dur de faire comprendre des choses militaires à Jules Favre.[46]Mais quelques heures plus tard, Bismarck trouvera Favre beaucoup sympathique : Je l’aime mieux qu’à Ferrières. Il parle davantage et en périodes plus longues et plus arrondies[47]. C’est que notre Favre désespéré accède aux volontés allemandes sans se rebiffer. Elles aboutiront le 28 avec la suspension des combats, des élections législatives y compris dans les régions occupées, et la convocation d’une Assemblée nationale à Bordeaux dans un délai de vingt-cinq jours. C’est le cœur brisé de douleur que nous déposons les armes. (…) Ce soir, a été signé un traité qui garantit à la garde nationale tout entière son organisation et des armes ; l’armée, déclarée prisonnière de guerre, ne quittera point Paris. Les officiers garderont leur épée. Une assemblée nationale est convoquée. La France est malheureuse, mais elle n’est pas abattue.

Une France battue, mais pas abattue, avec une ligne de démarcation qui part de Pont l’Évêque pour rejoindre le Jura ; où les opérations militaires sur le terrain des départements du Doubs, du Jura et de la Côte d’Or, ainsi que le siège de Belfort, se continueront – les combats continuent, par conséquent dans ces régions, et notamment à Belfort ;où il sera fait immédiatement remise à l’armée allemande, par l’autorité française, de tous les forts formant la périmètre de la défense extérieure de Paris ; où les garnisons des forts et de Paris seront prisonniers de guerre, sauf une division de 12.000 hommes que l’autorité militaire de Paris conservera pour le service intérieur.[48]Cette question de la Garde nationale, seule à ne pas être désarmée est l’une des nombreuses controverses de cette époque, autre illustration de la duplicité des gouvernants français. Favre aurait prétexté auprès de Bismarck que la Garde ne pouvait être désarmée, leurs armes étant privées. Ce qui n’empêchera pas, plus tard, Thiers de prétendre l’inverse et que dans ce Paris de l’avant-Commune, les futurs communards devaient rendre leurs armes, propriété de l’État.

Ce dont avaient rêvé nos Jules Favre, nos Adolphe Thiers - le nettoyage de l’Est parisien et le désarmement de la populace– ne s’est donc pas réalisé. Et c’est Thiers qui devra s’y coller.

Pour conclure sur ces cinq mois de siège, nous laisserons Goncourt décrire le goût amer que laissa la capitulation dans la bouche des Parisiens

Oh ! la dure extrémité, que cette capitulation transformant la prochaine assemblée en ces bourgeois de Calais qui, la corde au cou, ont été subir les conditions d’Édouard VI. Mais ce qui m’indigne le plus, c’est le jésuitisme[49]de ces gouvernements qui, pour avoir obtenu le mot convention au lieu de capitulation, en face de ce traité déshonorant, espèrent, comme de sinistres fourbes, cacher à la France toute l’étendue de ses malheurs et de sa honte[50].

Ce à quoi, Bismarck aurait pu lui répondre :

Ces Français, ils sont tous comme ça… Vous pouvez leur donner vingt-cinq coups de bâton ; si vous faites en même temps un beau discours sur la liberté et la dignité humaines, ils ne font pas attention aux coups et écoutent le discours.[51]

Et la lecture du Journal Officiel et du Siège du Paris lui donne raison.

Au lendemain de l’accord d’armistice, à Paris, le calme revient. Mais c’est un Paris sans énergie… Cependant il est des énergies féminines qui résistent encore. On parlait de pauvres femmes qui, ce matin même, criaient aux queues des boulangers « Qu’on diminue encore notre ration, nous sommes prêtes à tout souffrir, mais qu’on ne capitule pas ![52]

A Bordeaux, Gambetta crie à la trahison (vu par Favre, cela donne : il condamnait notre trop grande tendance à un armistice[53]), prend des décrets prononçant la déchéance des élus bonapartistes. Bismarck rappelle le principe d’élections libres contenu dans le traité d’armistice. Les décrets de Gambetta doivent être retirés et le seront. Gambetta, le dictateur, démissionnera, le 6 février. Les créatures de ce dernier, écrit George Sand, ont dit sur tous les tons que la reddition de Paris n’engagerait pas la France. Ce serait beau, si on avait l’intelligence d’organiser la France. Mais on a l’impudeur de nous dire que la guerre ne fait que commencer sérieusement. C’est donc pour s’amuser qu’on a fait périr depuis trois mois tant de pauvres enfants par le froid, la misère, la faim, le manque d’habits, les campements impossibles, les maladies, le manque de tout, le recrutement des infirmes opéré cruellement et stupidement, l’incurie des chefs, l’incapacité des généraux, oui, c’était un essai, la part du feu. En trois mois on n’a rien su faire que de la dépense inutile, dépense d’hommes et de ressources. (G. Sand, Lettre à M. Henry Harisse, 29 janvier 1871, Correspondance, tome 6, Calman-Lévy, 1883-1884).

Eh bien, chère George Sand, dans les trois mois qui suivent, ce sera pire encore!

[1]Journal du Siège, 15 septembre 1870.

[2]Maurice Busch, op.cit. p. 124.

[3]Maurice Busch, op.cit.p. 171.

[4]Maurice Busch, op.cit.p. 129.

[5]Maxime Du Camp, op. cit. p. 155 de la verion livre

[6]Maurice Busch, op.cit.p. 168.

[7]Maurice Busch, op.cit.p. 141.

[8]Journal du Siège, 22 septembre 1870.

[9]Journal du Siège, 13 octobre 1870.

[10]Ainsi peut-on lire dans Le Journal du Siège du 22 septembre : A l’exemple des employés de la compagnie des omnibus, les facteurs de la poste qui, entre parenthèse commencent à chômer un peu, vont être armés et organisés militairement. Ceux-là, au moins, n’auront pas besoin d’être exercés à la marche.

[11][11]Journal du Siège, 23 septembre 1870. Le général Trochu devra adresser d’autres avertissements aux gardes nationaux, le 14 octobre, par exemple

[12]Journal du Siège, 15 octobre 1870

[13]Journal du Siège, 27 septembre 1870.

[14]Journal du Siège, 15 octobre 1870.

[15]Journal du Siège, 4 novembre 1870.

[16]Journal de l’Opéra, 1870.

[17]La Patrie en danger, 14 octobre 1870.

[18]La Patrie en danger, 11 octobre 1870.

[19]La Patrie en danger, 8 décembre 1870 (article de Gustave Flourens).

[20]J. Favre, Gouvernement de la défense nationale(1872), p. 95.

[21]K. Marx, Adresse au Conseil général de l’Association Internationale des Travailleurs, Londres, 31 mai 1871.

[22]Journal du Siège, 31 octobre 1870.

[23]Voir les récits de la journée du 31 octobre par Blanqui et par Flourens, Journal du Siège, 31 octobre 1870.

[24]Journal du Siège, 31 octobre 1870.

[25]La Patrie en danger, 3 novembre 1870.

[26]Thiers n’avait pas pu participer à l’entrevue du 31 octobre car, dit-il (Journal du Siège, 1erdécembre) les pouvoirs reçus de Tours étaient incomplets. Munis de nouveaux pouvoirs, il participa à l’entrevue du 1ernovembre.

[27]Maxime Du Camp, op. cit.p. 197.

[28]J. Favre, op.cit.p.13, et 24 et ss.

[29]Journal du Siège, 15 octobre 1870.

[30]Journal du Siège, 1erdécembre 1870.

[31]Journal du Siège, 21 novembre 1870.

[32]Maxime Du Camp, op. cit. p. 207.

[33]Voir : Anonyme, Ernest Baroche, commandant du 12èmebataillon des mobiles de la Seine au Bourget, 28, 29 et 30 octobre 1870 (1872) et R. Confavreux, La femme sans prénom (2018), pp. 149 et ss.

[34]J. Favre, op.cit.,p.173.

[35]J. Favre, op.cit.,p.77.

[36]Maxime Du Camp, op. cit. p. 210.

[37]Journal du Siège, 6 et 14 décembre 1870.

[38]Journal du Siège, 23 décembre 1870.

[39]J. Favre, op.cit.,p. 210.

[40]Madame Edgard Quinet, op. cit. p. 389.

[41]Maurice Busch, op.cit,p.248.

[42]Maurice Busch, op.cit,p.268.

[43]Edmond de Goncourt, op ; cit. p. 156 ; journée du 12 décembre.

[44]Maurice Busch, op.cit,p.269.

[45]J. Favre, op.cit.,p. 307.

[46]Maurice Busch, op.cit,p.277.

[47]Maurice Busch, op.cit,p.278.

[48]Journal officiel de la République françaisedu 28 janvier 1871.

[49]Ce terme est aussi employé par G. Flourens dans la tribune publiée dans La Patrie en danger,le 8 décembre 1870.

[50]Edmond de Goncourt, op ; cit. p. 212.

[51]Maurice Busch, op.cit,p.286.

[52]Edmond de Goncourt, op ; cit. page 208 ; journée du 27 janvier.

[53]J. Favre, op.cit.,p. 75.

Commentaires

Enregistrer un commentaire